于喧嚣中见变迁:高考标语的流变与深思

当六月的微风拂过校园,空气中总会弥漫着一种特殊的紧张与期待,在这场被誉为“千军万马过独木桥”的战役中,一幅幅悬挂在教学楼、食堂、宿舍的红色高考标语,成为了一道独特而醒目的风景线,它们是时代的回响,是集体意志的呐喊,更是社会心态的一面镜子,从最初的“十年寒窗无人问,一举成名天下知”到如今的“尽力就好,我们爱你”,高考标语的演变,不仅是一段文字风格的变迁史,更是一部折射中国社会教育观念、家庭关系与个体价值追求的生动教材。

回望往昔:标语是“龙门”前的战鼓与号角

在很长一段时间里,高考标语是充满力量与“火药味”的,它们像古代出征前的战鼓,擂响在每一位考生的心头。“只要学不死,就往死里学”、“提高一分,干掉千人”、“多拿一分,压倒千人千人”……这些标语直白、粗粝,甚至有些残酷,却精准地捕捉了那个时代背景下,高考作为社会阶层流动最主要通道的残酷现实。

在那个物质相对匮乏、社会选择相对单一的年代,高考被赋予了改变命运的“神圣”使命,标语的功能,便是将这种使命转化为最直接的驱动力,它们用一种近乎悲壮的姿态,强化了竞争的残酷性,将分数与未来、汗水与回报紧紧捆绑,这种“唯分数论”的导向,虽然压抑了学生的个性与多元发展的可能,但在特定历史时期,它确实为无数来自普通家庭的学子提供了明确的奋斗目标和强大的精神支撑,这些标语,是时代焦虑的集中体现,是“知识改变命运”这一朴素信念最激昂的表达。

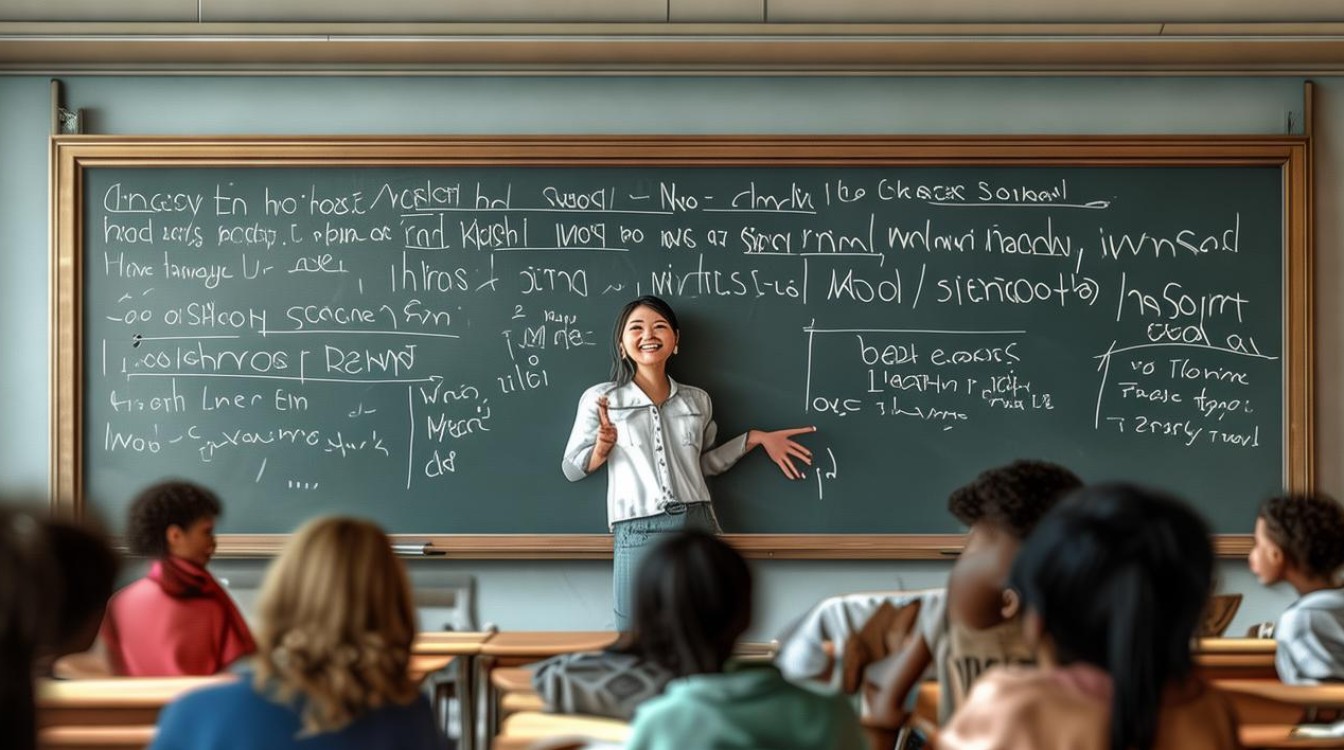

审视当下:标语是“桥梁”上的关怀与鼓励

近年来,随着社会经济的飞速发展和教育理念的深刻革新,高考标语的面貌也悄然发生了变化,曾经“硝烟弥漫”的战场,正逐渐被温情与理性的氛围所取代。“沉着冷静,细心规范”、“相信自己,你是最棒的”、“放下焦虑,从容应考”、“尽力就好,我们爱你”——这些新的标语,少了些“你死我活”的戾气,多了些“温情脉脉”的关怀。

这种转变的背后,是社会心态的深刻变迁,高等教育的普及化,使得“一考定终身”的观念逐渐瓦解,升学路径日益多元,出国留学、职业教育、自主创业等都为年轻人提供了广阔的舞台,高考不再是通往成功的“独木桥”,而是众多选择中的一条“立交桥”,心理健康日益受到重视,社会开始反思过度竞争对青少年造成的心理创伤,倡导“以人为本”的教育理念,标语的软化,正是这种人文关怀的投射,它试图缓解学生的焦虑,告诉他们:你的价值并非由一场考试来定义,无论结果如何,家人和学校都是你最坚实的后盾。

深入思考:标语之变,折射的是“人”之觉醒

从战鼓号角到桥梁关怀,高考标语的语言风格流变,其内核是教育价值取向的转变,是“人”的意识的觉醒与回归。

其一,是从“工具理性”到“价值理性”的升华。 过去的标语,将学生视为追求分数的“工具”,强调的是效率与结果,而现在的标语,则开始关注学生作为“人”的情感与体验,强调过程的意义与个体的幸福,这标志着我们的教育正从单纯追求“成才”的功利目标,向兼顾“成人”的价值目标迈进。

其二,是从“单一成功”到“多元成功”的包容。 “一举成名天下知”的成功范式正在被解构,社会逐渐认识到,成功并非只有“清华北大”一条路,找到自己热爱的事业,实现个人价值,同样是成功,标语的温情化,正是对这种多元成功观的一种肯定与鼓励,它为考生卸下了“必须成功”的沉重枷锁。

我们也需警惕“温情”背后的另一种隐忧。 过分强调“尽力就好”、“爱你无条件”,是否会消解高考本身的严肃性和竞争性?是否可能让部分学生在缺乏适度压力的情况下,失去拼搏的动力?真正的教育,应当是严慈相济,在给予关怀与鼓励的同时,也需要让学生明白,任何成功都离不开脚踏实地的努力和敢于面对挑战的勇气,理想的标语,或许应该在温情与激励之间找到那个微妙的平衡点,既能抚慰焦虑的心灵,又能点燃奋斗的火焰。

高考标语,这一看似简单的校园文化符号,实则承载了厚重的社会意涵,它的每一次演变,都如同一枚时代的印记,记录着我们民族对教育、对人才、对未来的思考与探索,从战鼓到桥梁,我们欣喜地看到社会正变得更加理性和包容,但前路漫漫,教育的终极目标,是培养出既有健全人格、又有坚韧意志,既能享受阳光、也能迎接风雨的新时代青年,愿未来的高考标语,既能传递出春风化雨的温暖,也能蕴含着催人奋进的力量,成为每一位学子青春航程中一盏温柔而坚定的灯塔。