拿来主义:新时代的智慧与远见

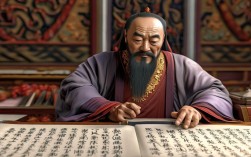

“拿来主义”一词,源于鲁迅先生在20世纪30年代对当时文化界盲目排外或全盘西化倾向的深刻批判,他主张运用“脑髓,放出眼光,自己来拿”,即以清醒的头脑和批判的精神,辨别外来文化,取其精华,去其糟粕,为我所用,时至今日,在全球化的浪潮席卷之下,“拿来主义”不仅没有过时,反而被赋予了更为深刻和广阔的时代内涵,成为个人成长、社会进步乃至国家发展的不二法门。

“拿来主义”的核心,在于“取其精华,去其糟粕”的清醒与审慎。

鲁迅先生所批判的,是两种极端:一种是“闭关主义”,固步自封,将一切外来事物视为洪水猛兽,最终导致落后挨打;另一种是“送去主义”或“全盘西化”,丧失文化自信,不加辨别地奉西方为圭臬,沦为精神上的附庸,这两种态度,都割裂了文化的有机联系,是缺乏独立思考的表现。

真正的“拿来主义”,要求我们首先具备一双“放出眼光”,这双“眼睛”,是独立的判断力,是深刻的洞察力,是基于自身立场的价值标尺,面对浩如烟海的外来信息、科技、文化乃至生活方式,我们不能人云亦云,更不能囫囵吞枣,对于西方的管理经验,我们不能盲目照搬,而要结合中国的国情、企业文化和市场环境进行“本土化”改造,使其真正为我所用,对于外来的影视作品,我们可以欣赏其精良的制作和叙事技巧,但更要警惕其中可能隐含的价值观侵蚀,保持我们自身文化的主体性,这种“挑选”的过程,正是“拿来主义”智慧的体现。

“拿来主义”的价值,在于为我所用、促进发展的务实与开放。

“拿来”的最终目的,不是为了“拿”而“拿”,而是为了“用”,为了促进自身的发展,这是一种积极的、主动的姿态,而非消极的、被动的接受,它强调的是一种“为我”的主体意识,即我们学习、借鉴、引进的一切,都必须服务于我们自身的建设。

在经济领域,我们“拿来”国外的先进技术,通过消化、吸收、再创新,实现了从“中国制造”到“中国智造”的跨越;在教育领域,我们“拿来”世界一流的教育理念和课程体系,结合实际,培养更具全球视野和创新能力的人才;在城市建设中,我们“拿来”先进的环保技术和城市规划方案,致力于打造更宜居、更可持续的现代化都市,这种“拿来”,不是简单的复制粘贴,而是高明的“嫁接”与“融合”,它让我们站在巨人的肩膀上,避免了重复探索的弯路,实现了跨越式的发展,一个开放的心态,才能汇聚全球的智慧;一个善于“拿来”的民族,才能永葆生机与活力。

践行“拿来主义”,关键在于“运用脑髓,自己来拿”的独立与自信。

“拿来主义”的精髓,在于其主体性——“自己来拿”,这要求我们摒弃任何形式的依赖思想,无论是依赖过去的经验,还是依赖外来的模式,我们必须依靠自己的头脑去思考,去分析,去决定什么该拿,什么不该拿,以及拿了之后该如何改造。

这种独立与自信,源于对自身文化的深刻认同,正因为我们有五千年灿烂文明的深厚积淀,有中国特色社会主义道路的坚定实践,我们才有底气去辨别、去选择、去融合,我们“拿来”马克思主义,与中国具体实际相结合,才诞生了毛泽东思想、邓小平理论等中国化的马克思主义,指导中国革命和建设取得伟大胜利,这正是“拿来主义”最成功的典范,反之,一个缺乏文化自信、迷失自我的主体,在“拿来”的过程中极易迷失方向,邯郸学步,最终丢掉自己的根。

“拿来主义”绝非简单的“拿来”,而是一种集审慎、务实、开放、独立于一体的战略智慧,在今天这个互联互通的世界里,我们比任何时候都更需要这种智慧,我们既要敞开胸怀,以海纳百川的气度拥抱世界,博采众长;也要保持定力,以清醒的头脑和坚定的文化自信,去粗取精,为我所用,唯有如此,我们才能在全球化的大潮中行稳致远,在传承中创新,在开放中自强,最终实现中华民族的伟大复兴。