论得失:人生天平上的智慧与修行

人生如一场漫长的旅途,我们都是行者,背负着行囊,在名为“时间”的道路上不断前行,在这趟旅程中,我们最常遇到的,莫过于两个永恒的伙伴:得与失,它们如同天平的两端,此起彼伏,时刻衡量着我们生命的重量,如何看待得与失,不仅是一种智慧,更是一场关乎内心安宁与生命价值的深刻修行。

得与失是生命进程中的常态,是硬币不可分割的两面。

我们总渴望“得”——得到心仪的职位,收获真挚的爱情,实现远大的梦想,每一次“得”,都如同一束光,照亮我们前行的路,带来喜悦与满足,我们必须清醒地认识到,有“得”便有“失”,鱼与熊掌不可兼得,这是千古不变的真理,为了追求学业的“得”,我们可能失去了闲暇的时光;为了事业的“得”,我们或许牺牲了陪伴家人的温馨;为了精神的“得”,我们可能要舍弃物质的浮华,得与失从来不是孤立存在的,它们相互依存,互为因果,正如一位哲人所说:“生命是一袭华美的袍,爬满了蚤子。”我们所拥有的“华美袍子”,其下或许就隐藏着我们未曾察觉的“蚤子”,接纳这一常态,我们便能在人生的起落中保持一份从容与淡定。

得失的价值并非绝对,取决于我们内心的标尺与时间的沉淀。

当下的“得”,未必是永恒的幸福;眼前的“失”,也可能成为未来的财富,一次考试的失利,是“失”,但它却可能让我们更清醒地认识到自己的不足,从而激发出更强大的学习动力,最终在未来的挑战中“得”到真正的成长,一段感情的结束,是“失”,但它也让我们学会了如何去爱,如何更好地与自己相处,为下一段更成熟的感情“得”到铺垫,同样,不义之“得”,如通过投机取巧获得的财富,最终可能带来的是内心的空虚与法律的制裁,这无疑是最大的“失”,而坚守原则、付出真心的“失”,如为了正义而蒙受委屈,却能赢得他人的尊重与内心的坦荡,这又是无价之“得”。

我们不能被眼前的得失所迷惑,我们需要一个更长远的视角,一个更深刻的内心标尺,真正的价值,不在于我们得到了多少,而在于我们为“得”付出了什么,以及我们如何面对“失”,时间的长河是最好的过滤器,它会淘洗掉所有浮华的、短暂的得失,留下那些真正塑造了我们灵魂、提升了我们境界的经历。

超越得失,方能抵达内心的自由与生命的至高境界。

如果我们的喜怒哀乐完全被得失所捆绑,那么人生便成了一场被动的、充满焦虑的追逐,我们患得患失,患得者怕失去已有的,患失者怕得不到想要的,这种心态,如同一个被无形绳索牵引的木偶,永远无法获得真正的自由。

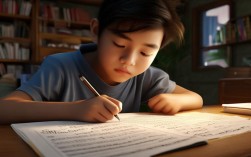

真正的智者,懂得在得失之间寻找平衡,最终超越得失,他们明白,生命的意义不在于占有,而在于体验;不在于结果,而在于过程,苏轼一生宦海沉浮,屡遭贬谪,从繁华的京城到偏远的黄州、惠州、儋州,他失去了权力、地位,甚至人身自由,他并未被“失”击垮,在黄州,他“竹杖芒鞋轻胜马”,吟咏出“一蓑烟雨任平生”的旷达;在惠州,他“日啖荔枝三百颗”,品味出生活的甜美,他将个人的得失荣辱,融入了对自然、对生命、对艺术的无限热爱之中,他的“失”,反而成就了文学史上不朽的“得”,这种境界,正是源于他对得失的超越——他不再将得失视为衡量人生价值的唯一标准,而是从更广阔的宇宙和更深层的精神世界里汲取力量。

得与失是人生的必修课,它教会我们平衡、取舍与成长,我们无法选择旅途的风景,但可以选择面对风景的心情,让我们以一颗平常心看待得失,明白其相伴相生的本质;以一颗长远心衡量得失,洞悉其转化的奥秘;更以一颗超然心超越得失,在生命的历练中,收获内心的平和与自由,最终活出属于自己的、不被得失所定义的丰盈人生。