这是一个在中国家庭中极具争议性、也充满普遍焦虑的话题,辅导作业和不辅导作业,并不是一个简单的“二选一”问题,而是一个需要根据家庭情况、孩子特性和教育理念来动态调整的复杂决策。

我们可以从两个角度,以及一个“中间道路”来深入探讨这个问题。

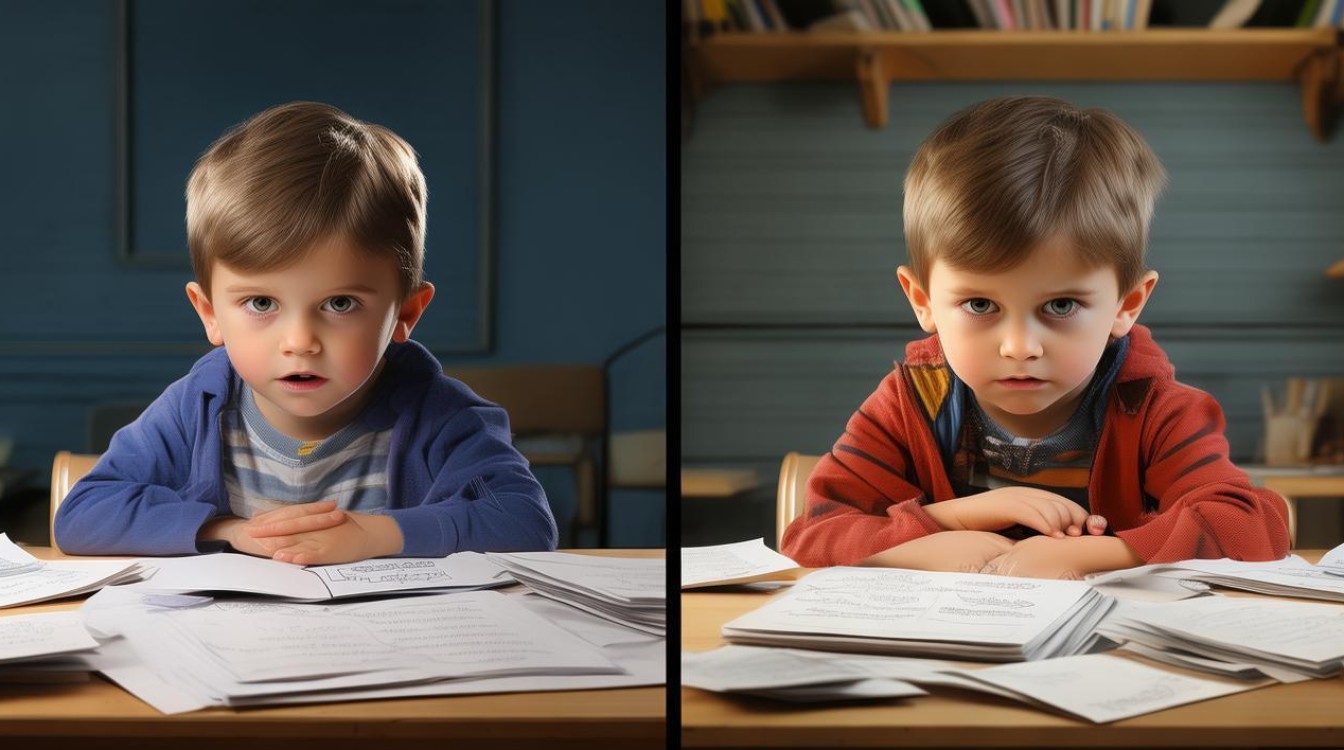

辅导作业:爱与痛的交织

很多家长选择辅导作业,初衷是好的,但过程往往充满挑战。

家长辅导作业的初衷与好处:

- 及时发现问题: 家长能第一时间发现孩子在知识掌握上的漏洞,并进行针对性辅导,避免问题越积越多。

- 培养良好习惯: 通过陪伴,可以帮助孩子建立时间管理、认真审题、规范书写、检查验算等良好的学习习惯。

- 增进亲子关系: 在共同解决问题的过程中,可以增加亲子间的沟通和互动,让孩子感受到父母的支持和关爱。

- 了解学习状态: 家长能直观地了解孩子在校的学习情况、思维方式以及遇到的困难,与老师沟通时也能更有针对性。

- 给予安全感: 孩子在遇到困难时,有父母在身边,会更有安全感,减少畏难情绪。

辅导作业的现实困境与弊端:

- 亲子关系的“杀手”: 这是最普遍的痛点,当耐心耗尽,辅导很容易演变成“吼叫大战”,破坏亲子关系,让孩子对学习产生抵触和恐惧心理。

- 家长的“情绪内耗”: 辅作业对家长的精力、情绪和知识储备都是巨大考验,很多家长坦言,辅导作业后感觉身心俱疲,甚至需要去看心理医生。

- 剥夺孩子的独立思考能力: 如果家长“包办”太多,直接给出答案或思路,孩子就会失去独立思考、克服困难的机会,形成依赖心理。

- 角色错位: 父母应该是孩子的支持者和引导者,而不是“第二老师”,过度辅导容易让家长陷入“监工”和“纠错者”的角色,关系变得紧张。

- 知识断层与方法落后: 现在的教材和教学方法与家长当年上学时已有很大不同,家长的知识体系可能已经过时,辅导时反而会让孩子更困惑。

不辅导作业:信任与成长的考验

“不辅导作业”并非完全放任不管,而是一种“抓大放小”的教育策略。

“不辅导”的核心理念与好处:

- 培养孩子的独立性: 把学习的责任交还给孩子,让他们自己面对作业,自己规划时间,自己承担后果(比如作业没写完被老师批评),这是培养责任感和自主性的关键一步。

- 锻炼解决问题的能力: 当孩子遇到难题时,家长不直接给答案,而是引导他“再读一遍题目”、“换个思路想想”、“可以查一下资料吗”,这个过程本身就是最好的思维训练。

- 维护和谐的亲子关系: 避免了因作业引发的冲突,家庭氛围会更轻松,亲子关系更融洽,孩子回到家,可以感受到的是放松和温暖,而不是学习的压力。

- 激发孩子的内在驱动力: 当学习是“自己的事”时,孩子更有可能去探索“为什么”而不仅仅是“怎么做”,从而培养对知识本身的好奇心和兴趣。

- 让家长回归本位: 家长可以从“教师”的角色中解脱出来,专注于提供情感支持、营造良好的家庭学习氛围、培养孩子的品德和生活习惯。

“不辅导”可能面临的挑战:

- 初期可能成绩下滑: 在孩子尚未建立自主学习习惯时,突然放手,可能会导致作业质量下降,成绩出现波动,引发家长新的焦虑。

- 需要强大的沟通能力: 家长需要与孩子、老师建立良好的沟通机制,要了解孩子不学习的原因是“不会”还是“不想”,并与老师保持同步,形成教育合力。

- 对家长的要求更高: “不辅导”不等于“不关心”,它要求家长有更高的教育智慧,懂得如何“管”与“放”,如何用提问代替说教,如何用鼓励代替指责。

- 可能错失早期干预的机会: 如果孩子存在学习障碍或知识点有严重漏洞,家长完全“不闻不问”可能会错过最佳的干预和辅导时机。

第三条路:智慧地“参与”,而非“主导”

最好的状态不是“辅导”或“不辅导”的二元对立,而是“智慧的参与”,家长的角色应该从“监工”和“老师”转变为“脚手架”和“啦啦队长”。

如何实现智慧的参与?

-

明确分工,责任到人:

- 孩子的责任: 认真听讲、独立完成作业、自己检查、整理书包、承担作业后果。

- 家长的责任: 提供安静的环境、保障充足的营养、进行情感鼓励、与老师保持沟通。

-

把“检查”变成“复核”:

- 不要一开始就当“判官”,可以等孩子完成后,对他说:“作业做完了?太棒了!你自己先检查一遍,看看有没有粗心的小错误,爸爸/妈妈也帮你复核一下。”

- 复核时,如果发现错误,不要直接说“这题错了”,而是说:“你来看看这道题,是不是哪里感觉有点奇怪?我们再一起读一遍题目?”

-

把“给答案”变成“给方法”:

- 遇到难题,引导孩子回顾课本、课堂笔记,或者鼓励他去请教同学、老师。

- 可以用提问的方式启发他:“你觉得这道题的关键是什么?”“如果换个条件,你会做吗?”“我们画个图试试看?”

-

关注过程,而非结果:

多夸奖孩子的努力、专注和进步,而不是只盯着分数。“我看到你今天很专注地写了半小时,非常棒!”“这道难题你没放弃,自己研究出来了,真了不起!”

-

与老师建立“盟友”关系:

主动与老师沟通,了解孩子在校表现和作业要求,当老师指出孩子问题时,先表示感谢,并与老师共同商讨家庭配合的策略,而不是互相指责。

-

设立“家庭作业时间”:

每天固定一个时间,全家一起进入“学习模式”,孩子写作业,家长可以在一旁看书、处理工作,营造共同学习的氛围,这比孩子在房间里孤军奋战,家长在外面看电视要有效得多。

- 低年级(1-2年级): 可以适当“扶一把”,重点在于习惯养成,陪伴和引导多一些,帮助他们建立规则。

- 中年级(3-4年级): 开始逐步“放一放”,重点在于方法指导,从“辅导”转向“引导”,培养独立思考能力。

- 高年级(5-6年级及以上): 基本可以“放手”,重点在于心态支持和责任担当,把学习完全交还给孩子,家长做好后方的“加油站”和“避风港”。

辅导作业与不辅导作业,没有绝对的对错。最好的教育,是找到适合自己家庭的平衡点。 这个平衡点,建立在信任、尊重和智慧之上,目标是让孩子最终成为一个对自己学习负责的、独立的人。