青出于蓝:论超越与传承的时代意义

“青,取之于蓝,而青于蓝。”荀子《劝学》中的这句千古名言,以其精妙的比喻,揭示了事物发展过程中一个永恒的真理:新事物源于旧事物,却又必然超越旧事物,这“青”与“蓝”的关系,不仅是颜色深浅的对比,更是一种精神、一种能力、一种文明演进的高度,在今天这个飞速发展的时代,“青出于蓝”不仅是学子对师长的期许,更是创新者对传统的扬弃,是文明对过往的超越。

“青出于蓝”的根基在于“取之于蓝”——深厚的传承是超越的前提。

任何伟大的“青”,都无法凭空诞生,它的源头,必然是那片深沉的“蓝”,正如参天大树离不开深厚的根系,高耸入云的楼阁离不开坚实的地基,没有对“蓝”的深刻理解、全面吸收和刻苦钻研,“青”便成了无源之水、无本之木,所谓的“超越”也只能是空中楼阁,摇摇欲坠。

对于个人而言,学习知识、技能是“取蓝”的过程,一个伟大的科学家,必须先全面掌握前人积累的科学理论与实验方法;一位杰出的艺术家,必须先潜心临摹、研习大师的经典作品,齐白石晚年曾告诫弟子“学我者生,似我者死”,这正是对“取蓝”与“成青”辩证关系的深刻洞察,只“取”不化,便会沦为邯郸学步,失去自我;唯有将“蓝”的养分内化于心,才能为日后的“于蓝”积蓄力量,对于文化而言,传承亦是如此,中华文明的博大精深,正是建立在对五千年历史、哲学、艺术的不断回望与继承之上,忘记历史,便意味着背叛;没有传承,创新便会迷失方向。

“青出于蓝”的灵魂在于“青于蓝”——勇敢的超越是传承的目的。

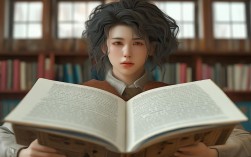

“取之于蓝”是过程,“青于蓝”是结果,是更高层次的追求,如果说传承是守正,那么超越便是创新,真正的“青”,并非对“蓝”的简单复制,而是在其基础上的质变、升华与突破,它意味着新的视角、新的方法、新的境界,是站在巨人肩膀上,望向更远处的风景。

这种超越,首先体现在“量”的积累与“质”的飞跃,荀子紧接着便说“冰,水为之,而寒于水”,这正是对“青于蓝”的最好注脚,冰源于水,却拥有了水所不具备的固态形态与更低的温度,同样,牛顿站在伽利略等巨人的肩膀上,提出了万有引力定律,完成了经典物理学的集大成;爱因斯坦则在此基础上,以相对论颠覆了传统时空观,开启了物理学的新纪元,他们无一不是“取”了前人的“蓝”,最终结出了属于自己的、更为璀璨的“青”。

这种超越,更体现在精神与气魄上的突破,它要求我们不迷信权威,不盲从传统,敢于质疑,勇于探索,哥白尼的“日心说”超越了“地心说”的千年禁锢,改变了人类对宇宙的认知;中国的改革开放,突破了计划经济的束缚,走出了一条中国特色社会主义道路,这些都是思想解放带来的伟大“超越”,是“青”对“蓝”的革命性超越。

“青出于蓝”的实践在于“知行合一”——在传承与超越的辩证统一中前行。

在当今社会,“青出于蓝”被赋予了新的时代内涵,它不再是单向的、线性的发展,而是一个动态的、螺旋式上升的过程,如何才能真正做到“青出于蓝”?

要怀有敬畏之心,甘为“蓝”,无论是个人还是国家,都必须尊重前人的智慧与成就,以谦逊的态度去学习、去研究,没有对基础的夯实,一切的雄心壮志都将是空谈。

要培养批判性思维,敢于成“青”,在学习的过程中,要始终保持独立的思考,敢于提出问题,寻找现有理论与体系的局限性,要相信,任何领域都有未被开垦的处女地,等待有志者去发现、去创造。

要勇于实践,在“取”与“超”之间架起桥梁,理论的价值在于指导实践,将书本知识转化为解决实际问题的能力,将文化传承融入创新发展的实践,这才是“青出于蓝”的最终落脚点,从“中国制造”到“中国智造”的转型,正是无数企业、科研人员在传承了先进技术与管理经验后,通过自主创新,实现了“青于蓝”的华丽蜕变。

“青出于蓝”不仅是一句励志的古语,更是一种深刻的发展哲学,它告诫我们,既要脚踏实地,从深厚的“蓝”中汲取养分;又要仰望星空,以无畏的勇气去追求属于自己的“青”,对于每一个奋斗者、每一个民族、每一种文明而言,唯有在传承中超越,在继承中创新,才能生生不息,在历史的长河中,不断绽放出更加夺目的光彩。