出与入:人生的辩证法则

天地之间,万物流转,无不出不入,草木破土而出,落叶归根而入;江河流向大海而出,云气蒸腾成雨而入,宇宙万物,皆遵循着“出”与“入”的辩证法则,于人生而言,这“出”与“入”更是一对永恒的命题,是个人成长、社会进步乃至文明演进的核心动力,唯有深刻理解并善用此道,方能于纷繁世事中行稳致远,实现生命的价值。

“入”是根基,是积蓄力量的沉潜。

“入”,是向内的探索与吸收,是厚积薄发的前提,它要求我们沉下心来,扎根于知识的土壤,汲取前人的智慧,审视自身的内心,没有“入”的积累,任何“出”的行动都将是无源之水、无本之木,正如庖丁解牛,若非十九年间“所解数千牛”,深入观察牛的筋骨结构,达到“以神遇而不以目视”的境界,又何能有“游刃有余”的出神入化?这十九年的“入”,是专注的观察,是刻苦的练习,是与对象的深度交融。

在个人成长中,“入”表现为读书、学习、思考与反思,我们通过“入”,构建起自己的知识体系,塑造独立的人格,明确内心的价值追求,在社会发展中,“入”则体现为对历史的借鉴、对国情的调研、对民意的倾听,一个国家若不“入”,便无法了解自身优势与不足,制定的方针政策便会脱离实际,如同空中楼阁。“入”是一种谦逊的姿态,一种积蓄能量的过程,是所有伟大“出”发点的坚实基石。

“出”是升华,是释放价值的绽放。

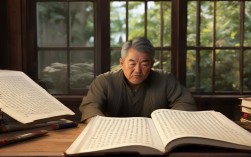

如果说“入”是蓄力,出”便是发功,是将内在的潜能转化为外在的行动与成果,它要求我们勇敢地走出舒适区,将思想付诸实践,将所学贡献于社会。“出”是李白“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人”的豪情壮志,是将满腹才情挥洒于山水之间的洒脱,它也是科学家们走出实验室,将研究成果应用于实际,推动技术革新的创新精神。

“出”是检验“入”的唯一标准,书本上的知识若不“出”,终究是死水一潭;内心的理想若不“出”,终将沦为空想,从“知”到“行”,从“思”到“创”,这关键的“一跃”便是“出”,一个时代的精神风貌,往往由其“出”的成果所定义——是璀璨的艺术作品,是伟大的科学发现,是深刻的思想变革,还是繁荣的经济建设,没有“出”,世界将停滞不前,生命也将黯然失色。“出”是一种担当,一种实现自我价值的途径,是生命意义最璀璨的绽放。

“出入相生”,方为人生的圆满境界。

“出”与“入”并非孤立存在,更非非此即彼的对立关系,真正的智慧,在于“出入相生”,在二者之间找到动态的平衡,形成良性循环。

一味地“入”,容易陷入书呆子的迂腐或思想者的空谈,缺乏与现实世界的连接,最终被“知识”所困,成为“两脚书橱”,正如古人所言,“尽信书,则不如无书”,学而不思则罔,思而不行则殆,唯有带着“出”的目标去“入”,带着实践的疑问去探索,知识才能活起来,思想才能有价值。

反之,一味地“出”,则可能变得浮躁、浅薄,行动若没有深思熟虑的“入”作为指导,便会盲目冲动,事倍功半,甚至南辕北辙,许多失败的项目、错误的决策,根源就在于缺乏深入调研的“入”,仅凭一腔热血或一时冲动便仓促“出”击。

最高境界的人生,是在“入”与“出”之间自如切换,相得益彰,以“入”养“出”,用深厚的积累支撑起精彩的行动;以“出”验“入”,在实践中检验、修正和深化自己的认知,正如一位优秀的作家,既要“入”生活,体验百味人生,积累素材与感悟;又要“出”生活,将所思所感熔铸于笔端,创作出打动人心的作品,这“入”与“出”的循环往复,正是其艺术生命长青的秘诀。

放眼当今世界,我们正处在一个信息爆炸、机遇与挑战并存的时代,面对纷繁复杂的局面,我们更需要秉持“出入相生”的智慧,既要“入”,静下心来学习新知识、研究新问题、理解新趋势,构建自己的核心竞争力;又要“出”,勇敢地拥抱变化,投身于创新与实践,将个人理想融入时代发展的洪流。

“问渠那得清如许?为有源头活水来。”这“活水”,便是“入”与“出”的永恒律动,让我们以“入”为根,深深扎根于沃土;以“出”为翼,奋力翱翔于天际,在人生的广阔天地间,进退有据,收放自如,书写属于自己的华彩篇章。