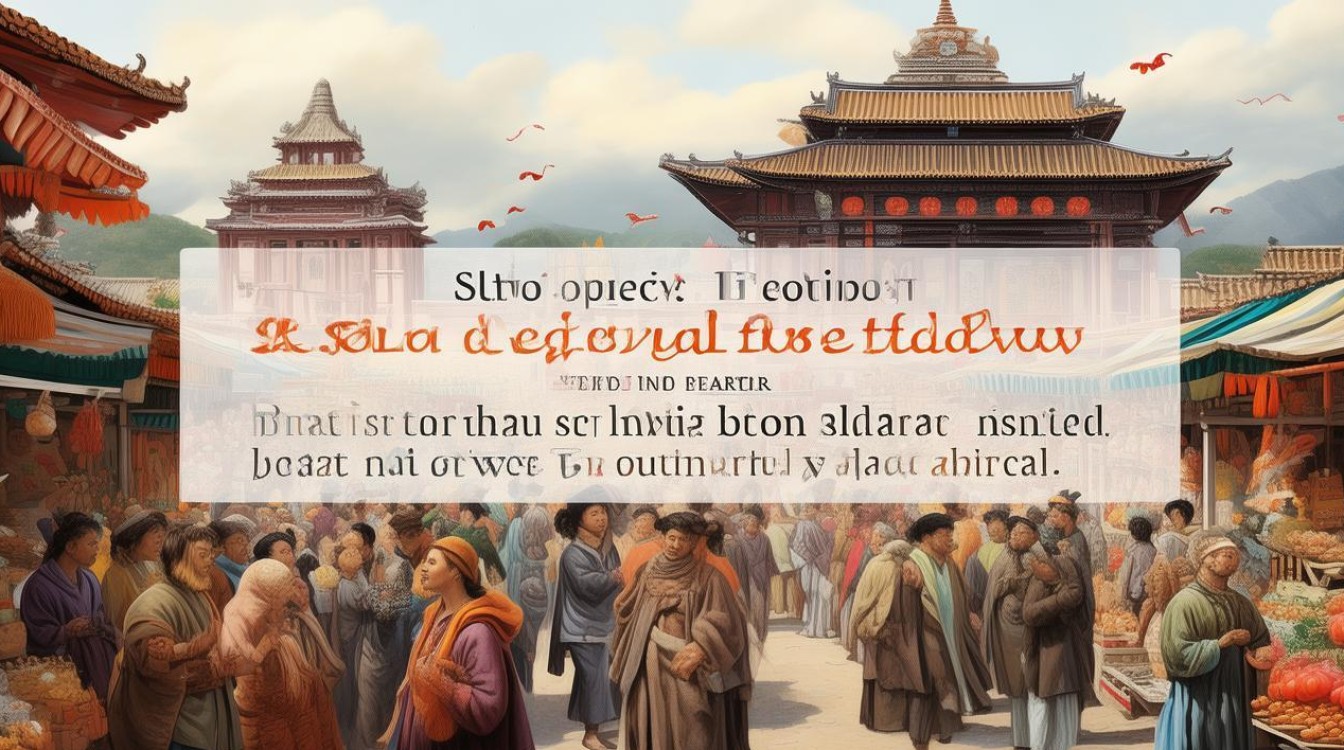

于传统节日的根脉上,滋养时代之花

当新春的爆竹声再次响起,当中秋的明月高悬夜空,当龙舟的鼓点敲击江面,我们与先辈进行着一场跨越时空的对话,传统节日,这颗镶嵌在中华文化长河中的璀璨明珠,不仅是时间的刻度,更是民族精神的载体、文化认同的密码和情感的纽带,在现代化浪潮的冲击下,节日的“年味”似乎日渐淡薄,其文化内涵面临着被商业化和形式主义侵蚀的风险,如何让传统节日在新时代焕发生机,实现有效传承,是我们必须面对的时代课题。

传统节日的传承,是守护民族的精神根脉。 每一个传统节日都蕴含着深厚的历史积淀和独特的文化精神,春节的“阖家团圆”,凝聚着中国人对家庭伦理的极致重视;清明节的“慎终追远”,彰显了饮水思源、不忘来处的孝道与感恩;端午节的“纪念屈原”,激荡着忧国忧民、上下求索的家国情怀;中秋节的“花好月圆”,寄托着中国人对和谐美满、天人合一的向往,这些精神内核,是区别于其他民族的独特标识,是我们在全球化浪潮中保持文化自信的基石,倘若我们只满足于节日的热闹表象,而遗忘了其背后的精神内核,就如同砍断了大树的根脉,即便枝叶一时繁茂,也终将走向枯萎,传承传统节日,本质上是在守护我们民族的集体记忆和精神家园。

传统节日的传承,是抵御文化同质化的有力武器。 在信息高度发达的今天,西方的情人节、圣诞节等节日以其强大的商业包装和时尚元素,迅速渗透到社会生活的方方面面,对传统节日的地位构成了挑战,当年轻人热衷于用鲜花和巧克力庆祝“洋节”时,又有多少人能准确说出七夕“乞巧”的本意,又有多少人能理解冬至“大如年”的传统?这种文化上的“崇洋”现象,不仅消解了传统节日的魅力,更在潜移默化中侵蚀着我们的文化认同感,传承传统节日,不是故步自封的文化保守主义,而是在多元文化激荡中,主动确立自身文化主体性的必然选择,它让我们明白,我们的文化同样精彩,我们的传统同样值得骄傲。

传统节日的传承之路并非坦途,面临着诸多现实的挑战。 其一,商业化与形式主义的侵蚀,许多节日被简化为“购物节”、“旅游节”,其核心的文化仪式和精神内涵被商业利益所掩盖,月饼越做越豪华,却失去了“团圆”的温情;红包越包越大,却少了“压岁”的祝福,其二,代际隔阂与传承断层,年轻一代成长于快节奏、数字化的环境中,对传统节日的习俗感到陌生甚至“过时”,而老一辈的传承方式又缺乏吸引力,导致“老的不愿讲,年轻的听不懂”的尴尬局面,其三,城市化进程的冲击,大规模的人口流动使得传统的乡土社群瓦解,邻里之间“鸡犬相闻”的温情被钢筋水泥的隔阂所取代,许多需要社群共同参与的节庆活动也因此式微。

面对这些挑战,我们不能仅仅停留在“怀旧”的叹息中,而应以创新的精神,为传统节日的传承注入时代活力。要让节日“活”起来,赋予其新的时代内涵。 我们可以鼓励创新,将传统元素与现代生活巧妙结合,利用数字技术开发“云拜年”、“云祭祖”等新形式,让远在天边的游子也能感受节日的温暖;将传统手工艺与现代设计结合,开发文创产品,让节日文化融入日常生活;通过短视频、直播等新媒体手段,生动有趣地讲述节日故事,吸引年轻人的关注。要让节日“深”下去,回归其精神本源。 我们应倡导回归家庭团聚、邻里互助、感恩自然等核心价值,鼓励家庭举办更有仪式感的家宴,社区组织更具文化内涵的民俗活动,学校开展系统的传统节日教育,让孩子们在亲身体验中理解节日的意义,而非仅仅停留在“放假”的表层认知。要让节日“走出去”,在交流互鉴中彰显魅力。 传统节日不仅是中国的,也是世界的,我们可以通过文化交流活动,向世界讲述中国节日的故事,展示其独特的东方智慧,让春节、端午等成为世界了解中国文化的重要窗口。

传统节日的传承,是一场关乎文化血脉延续的“接力赛”,它要求我们既要心怀敬畏,守护好先辈留给我们的精神财富;又要勇于创新,让古老的智慧在现代社会中焕发新的光彩,唯有如此,我们才能确保这棵文化之根深植于大地,让传统节日的根脉上,绽放出属于这个时代的、更加绚烂的花朵,滋养一代又一代中国人的精神世界。