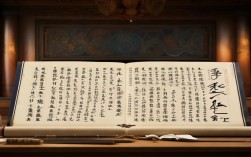

《马说》新解:人人皆可为伯乐,时时皆在寻骏马

“世有伯乐,然后有千里马,千里马常有,而伯乐不常有。”千年前,韩愈在《马说》中发出的这一声慨叹,如洪钟般穿越时空,至今仍在叩击着我们的心灵,它精准地指出了人才被埋没的核心症结——缺乏识别与善用人才的“伯乐”,在今天这个信息爆炸、机遇与挑战并存的时代,我们若仅仅停留在“哀其不幸,怒其不争”的层面,便辜负了这篇千古雄文的深刻内涵,我认为,真正的“马说”,不应仅仅是对“伯乐”缺失的控诉,更应是一曲关于“人人皆可为伯乐,时时皆在寻骏马”的奋斗者之歌。

我们必须承认“伯乐”的重要性,他们是人才价值的“发现者”与“催化剂”。

韩愈笔下的千里马,“祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”,其悲惨命运的根本原因,在于未能遇到识其才、用其能的伯乐,这正如璞玉需良工琢磨,方能流光溢彩;美酒需知音品尝,方能醇香四溢,在现实生活中,这样的例子不胜枚举,马云若没有孙正义的慧眼识珠,阿里巴巴的传奇或许要改写;韩信若没有萧何的月下追回,历史长河中或许只会多一个无名小卒,这些“伯乐”不仅仅是投资家或管理者,他们更拥有一种超越表象的洞察力,敢于打破常规,为真正有潜力的人才提供施展才华的舞台,他们是人才从“潜在”走向“现实”的关键一跃,是点燃梦想的第一颗火种,尊重伯乐、呼唤伯乐,依然是社会进步不可或缺的一环。

将全部希望寄托于“伯乐”的出现,是一种被动的、甚至是危险的“等靠要”思想。

《马说》的深刻之处,在于它不仅揭示了外因的缺失,更暗含了对内因的拷问,千里马若不发出“一鸣惊人”的嘶吼,若不展现出“日行千里”的潜力,纵有伯乐在侧,又何以识之?这提醒我们,作为“千里马”本身,不能仅仅满足于“怀才不遇”的哀怨,更应主动“鸣”与“行”。

在现代社会,信息渠道空前畅通,自我展示的平台也日益丰富,一个有才华的程序员,可以通过GitHub上的代码项目吸引全球雇主的注意;一位有思想的学者,可以在学术期刊或社交媒体上发表见解,建立自己的学术声誉;一个有创意的设计师,可以通过作品集网站向世界展示自己的才华,这匹“千里马”,不再仅仅是被动地等待伯乐在马厩中发现,而是可以主动地驰骋在广阔的草原上,用实力为自己赢得“伯乐”的青睐,与其抱怨“千里马常有,而伯乐不常有”,不如反躬自省:我是否已经是一匹真正的“千里马”?我是否已将自己的“千里之能”展现得淋漓尽致?

更进一步,我们应将“伯乐”的概念泛化,倡导一种“人人皆可为伯乐”的社会文化。

“伯乐”并非高高在上的权威,他可以是你的上司,也可以是你的同事;可以是你的老师,也可以是你的朋友,在团队中,一个懂得欣赏他人优点的领导者,能激发团队的无限潜能;一个乐于分享经验的前辈,能为后辈的成长铺路搭桥,这种“赏识文化”的建立,比寻找一两个“超级伯乐”更为重要,当社会形成一种鼓励创新、宽容失败、善于发现他人长处的氛围时,每一匹“千里马”都能感受到被看见、被尊重的温暖,从而迸发出更强大的能量,我们每个人,都应努力成为那个发现身边“千里马”的人,用一句肯定、一次推荐、一个机会,去点燃另一个人的梦想,这种“伯乐精神”的传递,才是社会人才生态得以生生不息的根本保障。

《马说》给予我们的启示是立体而深刻的。 它既强调了“伯乐”在人才识别与培养中的关键作用,也鞭策着“千里马”自身要勇于展现才华,更启发我们构建一个“人人皆可为伯乐”的开放社会,对于个人而言,既要修炼内功,成为一匹名副其实的“千里马”,也要主动出击,让世界看到自己的光芒,对于社会而言,既要创造更多“伯乐”脱颖而出的机制,更要培育一种普遍的“赏识文化”,让每一份才华都能被看见,每一份努力都能被尊重。

“世有千里马,然后有伯乐。”让我们共同努力,不仅要做寻找千里马的伯乐,更要做不断奔跑、证明自己是千里马的骏马,在这样一个良性循环的生态中,个人价值得以实现,社会进步获得动力,这或许才是对韩愈千年一叹,最响亮、最积极的回应。