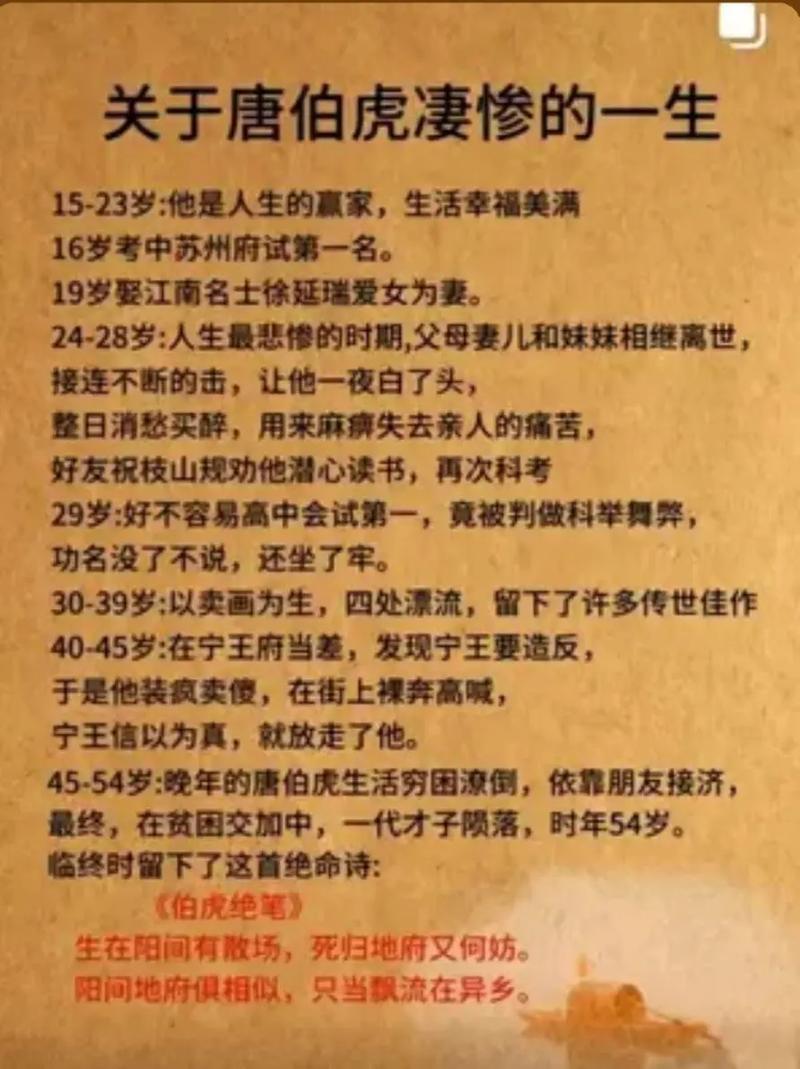

笑傲江湖的悲歌:论唐伯虎的才、情与傲

在中国历史的长河中,文人墨客多如繁星,但若论及生平最具传奇色彩、命运最为跌宕起伏者,唐伯虎(唐寅)必是其中最耀眼也最令人扼腕的一颗,他的一生,是“江南第一风流才子”的潇洒写照,也是“科举舞弊案”的悲情注脚;是“桃花庵主”的闲适超脱,也是“世间万物何足恋”的彻骨悲凉,唐伯虎的人生,是一部交织着天才的火焰与时代的寒冰的悲歌,他的才、情、傲,共同铸就了一个不朽的文化符号,也为我们揭示了个体在命运与时代洪流中的挣扎与抉择。

才:惊世骇俗的旷世奇才

唐伯虎的“才”,是毋庸置疑的,他天资聪颖,过目不忘,少年便已名动江南,在书画领域,他与沈周、文徵明、仇英并称“明四家”,其画笔下的山水人物,意境深远,笔墨灵动,尤其是仕女图,更是达到了“风流儒雅,隐栉曲折,微妙入神”的境界,在诗歌方面,他不受格律束缚,直抒胸臆,其诗风既有“李白斗酒诗百篇”的豪放不羁,也有“花前花后日复日,酒醉酒醒年复年”的颓放自适,他的才,是全方位的,是上天过于偏爱的馈赠。

正是这过于耀眼的才华,也为他埋下了悲剧的种子,科举,是古代文人实现人生价值的唯一正途,唐伯虎对此也满怀憧憬,十九岁中秀才,二十九岁中解元,似乎“金榜题名,洞房花烛”的人生坦途已在眼前,一场意外的“科举舞弊案”,如晴天霹雳,将他打入万劫不复的深渊,这不仅断送了他的仕途,更让他的人生蒙上了无法洗刷的污点,他的才华,本应成为他叩开权力之门的金钥匙,却最终成了刺向他自己最锋利的利刃,时代的规则,容不下他这样一位不循常规、恃才傲物的天才。

情:至情至性的率性人生

如果说“才”是唐伯虎的骨架,情”便是他的血肉,他的一生,是至情至性的一生,这份“情”,首先体现在他对爱情的热烈追求上,他不顾世俗眼光,娶了官家婢女九娘,这段婚姻虽短暂,却是他生命中一段真挚的情感寄托,在经历了科举案的打击和丧妻之痛后,他更是看破红尘,以“桃花庵主”自居,在桃花庵中与友人诗酒唱和,过着“别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿”的生活,这种看似放浪形骸的“风流”,实则是一种对世俗规则的消极反抗,一种用极致的洒脱来掩盖内心巨大伤痛的生存方式。

这份“情”也体现在他对友情的珍视和对生活的热爱上,他与祝允明等“吴中四才子”的交往,是那个灰暗时代里最温暖的光,他们一起纵酒高歌,一起品评书画,在彼此的慰藉中寻求精神的共鸣,他的笔下,无论是春风得意的少年,还是恬静娴雅的仕女,都充满了对生命本身的赞美与热爱,这份“情”,让他没有被命运的残酷彻底压垮,反而在艺术的天地里找到了永恒的慰藉与归宿。

傲:宁折不弯的风骨气节

“傲”,是解读唐伯虎精神世界的关键,这份傲,不是目中无人的狂妄,而是在经历重创后,对独立人格的坚守,对世俗功名利禄的蔑视,科举案后,他曾一度被宁王朱宸濠征聘为幕僚,但他很快察觉到宁王有谋反之心,不愿与之为伍,遂以装疯卖傻、裸露身体的方式,上演了一出“金蝉脱壳”的闹剧,毅然决然地离开了这个是非之地,这一“傲”,体现了他洞察时局的清醒和政治上的不合作精神,保全了自己的人格气节。

他晚年自号“六如居士”,取《金刚经》中“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观”之意,这正是他看破红尘、勘破虚妄的内心写照,他选择了“桃花庵”作为自己的精神家园,将毕生精力投入到书画创作中,用笔墨构筑了一个与现实世界截然不同的理想国,他的“傲”,是一种向内的退守,一种“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”的孤高,这种傲骨,让他在屈辱与苦难中,依然保持着文人的尊严与风度,最终成就了艺术上的不朽。

唐伯虎的一生,是个人才华与时代悲剧激烈碰撞的产物,他拥有惊世之才,却生不逢时;他渴望真情,却屡遭命运捉弄;他坚守傲骨,却不得不遁入空门,他像一颗流星,划过明代中叶的天空,光芒万丈,却转瞬即逝,正是这短暂而绚烂的一生,让他的人格与艺术魅力愈发凸显,他的故事告诉我们,真正的强大,并非在于征服世界,而在于在命运的狂风暴雨中,依然能守护内心的那片桃花源,用生命和才华,为后世留下永恒的惊叹与思考,唐伯虎,这位笑傲江湖的悲情才子,早已超越了历史的尘埃,成为中华文化中一个永不褪色的传奇。