记忆:塑造我们存在的无形之手

记忆,是人类心智最神秘的宝藏,也是我们之所以为“我”的根本,它并非简单的信息存储库,而是一条流淌着过去、现在与未来的动态之河,它塑造了我们的身份,定义了我们的情感,并指引着我们的未来,记忆,这双无形的手,深刻地影响着我们存在的每一个维度。

记忆是构建个人身份与认知的基石。 我们是谁?这个问题的答案,并非写在基因里,而是镌刻在记忆的深处,童年的欢笑、青年的梦想、中年的奋斗,这些共同构成了“我”的叙事弧光,每一次成功的喜悦,每一次失败的教训,每一次与挚爱之人的相遇,都如同拼图的一块,最终拼凑出独一无二的人格,一个失去记忆的人,如同断了线的风筝,失去了与过往的连接,其身份认同也会随之模糊,记忆是我们个人历史的忠实记录者,它让我们在时间的洪流中,能够回溯“我从哪里来”,从而更清晰地理解“我是谁”。

记忆是人类文明传承与情感共鸣的纽带。 个体记忆的集合,便构成了集体记忆,即一个民族、一个国家乃至全人类共同的历史,我们从书本中读到“丝绸之路”的驼铃声,从影像中看到“阿波罗登月”的壮举,这些并非我们亲身经历,却通过记忆的传递,成为了我们文化基因的一部分,正是这种跨越时空的记忆共享,让我们能与古人对话,为祖先的成就而自豪,为历史的悲剧而反思,记忆也是情感共鸣的桥梁,当我们听到一首老歌,看到一张泛黄的照片,沉睡的记忆会被瞬间唤醒,那些被遗忘的情感——无论是甜蜜还是苦涩——都会重新涌上心头,这种共情能力,是人类社会得以凝聚、人与人之间得以建立深刻联系的基础。

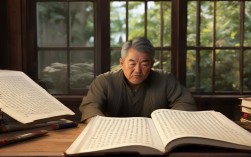

记忆并非全然可靠的“历史真相”,它具有其固有的局限性与主观性。 神经科学告诉我们,记忆并非录像带,每一次“提取”都是一次“再创造”,我们的大脑会根据当下的情绪、经验和认知,对过去的记忆进行筛选、修改甚至重构,记忆往往带有滤镜,它可能会美化过去,放大痛苦,或是为了适应现在的自我而扭曲事实,正如普鲁斯特在《追忆似水年华》中描绘的那样,一块玛德琳蛋糕便能开启一段被主观情感浸染的、充满细节与想象的记忆长河,承认记忆的这种主观性,并非要全盘否定它的价值,而是提醒我们,对待记忆应怀有审慎的态度,既要珍视它带给我们的温暖与力量,也要警惕它可能带来的偏见与束缚。

我们应如何与记忆共处? 答案或许在于“拥抱”与“超越”的平衡,我们应当拥抱记忆的馈赠,那些美好的回忆是抵御人生风雨的温暖港湾,是激励我们前行的精神动力,正是对“美好过往”的记忆,让我们对未来充满希望,我们也应学会超越记忆的桎梏,我们不能沉溺于过去的辉煌而止步不前,更不能被过去的创伤所囚禁,不敢迈出新的一步,记忆的意义,不在于让我们活在过去,而在于它如何塑造了现在的我们,并指引我们走向一个更好的未来,我们需要从记忆中汲取智慧,总结经验,然后带着这份沉淀,勇敢地面对未知。

记忆是人类存在最深刻的印记。 它是个体身份的基石,是文明传承的血脉,也是情感共鸣的桥梁,尽管它充满了主观性与不确定性,但这丝毫不减损其伟大的价值,它如同一面镜子,映照出我们的来路;又如同一盏明灯,照亮我们的前路,真正的智慧,不在于拥有完美的记忆,而在于懂得如何与记忆共舞——珍视它的温暖,反思它的局限,最终让过去的光芒,照亮我们前行的每一步,记忆,这塑造我们存在的无形之手,终将引导我们,在时间的长河中,书写出属于自己的、独一无二的篇章。