于无声处听惊雷:论熏陶的力量

在这个追求效率与速成的时代,我们习惯于用精准的公式、明确的路径和量化的指标来衡量一切,从学习知识到培养技能,似乎一切都应“立竿见影”,有一种力量,它润物无声,潜移默化,却能于无形中塑造一个人的品格、气质与灵魂,它便是“熏陶”。“熏陶”二字,如同一幅水墨画的留白,看似空无一物,实则意蕴深远,它不是灌输,而是浸润;不是雕琢,而是养成。

何为熏陶?它是春风化雨的浸润,而非急风骤雨的灌输。

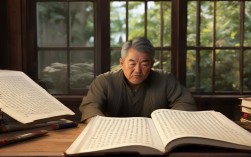

熏陶的本质是一种环境与个体之间长期、温和、非强制的相互作用,它不是课堂上刻板的知识点记忆,也不是生活中生硬的道理说教,真正的熏陶,如同“近朱者赤,近墨者黑”,是身处其中,不自觉地被影响、被感化,它可以是家庭的藏书阁里弥漫的书香,是父母在饭桌旁谈吐间的儒雅;也可以是博物馆中一件千年古物所传递的历史厚重感,是音乐会上一段旋律所引发的灵魂共鸣;更可以是校园里浓厚的学术氛围,是师者“随风潜入夜,润物细无声”的言传身教,这种影响是缓慢而深刻的,它不追求即刻的反馈,却能在时间的沉淀中,内化为一个人的精神底色和价值取向。

为何熏陶?它是构筑精神家园的基石,而非建造知识工地的砖瓦。

如果说知识的获取是构建我们认知世界的“硬件”,那么熏陶便是安装这套“硬件”的“操作系统”和驱动其运行的“精神内核”,一个缺乏熏陶的人,即便拥有满腹经纶,也可能在精神上显得贫瘠和空洞,他或许能解决复杂的技术难题,却可能对美麻木,对善迟钝,对生命的意义感到迷茫,反之,一个深受熏陶的人,其内心世界必然是丰盈而自洽的,他懂得欣赏“落霞与孤鹜齐飞”的诗意,能体会“先天下之忧而忧”的胸怀,能在纷繁复杂的世界中坚守内心的道德罗盘,熏陶赋予我们的,不仅是知识的广度,更是思想的深度、灵魂的温度和人格的高度,它让我们在面对诱惑时能保持清醒,在遭遇困境时能拥有韧性,在人生的长河中能锚定自己的航向。

如何熏陶?它需要我们主动营造“场域”,并甘为“时间的玫瑰”。

熏陶并非凭空产生,它需要我们用心去营造和守护,要营造“善”的场域,无论是家庭、学校还是社会,我们都应力求创造一个充满正能量、崇尚真善美的环境,让经典的文化得以传承,让高尚的品德得以彰显,让美的事物随处可见,要甘当“时间的玫瑰”,熏陶是一个慢过程,无法一蹴而就,它需要我们有足够的耐心和定力,去陪伴、去等待,正如培育一棵树,需要日复一日的浇水施肥,而非拔苗助长,对于个人而言,意味着要主动亲近经典,阅读好书,欣赏艺术,与有思想的人交流,在日复一日的积累中,让优秀的文化基因融入血脉,对于教育者而言,意味着要将教育的重心从“授人以鱼”转向“授人以渔”,更要“营造人以渔之境”,让学生在美的环境中自然成长。

反观当下,我们是否在喧嚣中遗忘了这份力量?

当短视频的碎片化信息占据了我们大部分的闲暇时间,当功利化的教育导向让“分数”成为唯一的衡量标准,我们似乎正在失去接受深度熏陶的机会,我们被海量的信息包裹,却愈发感到精神的空虚;我们追求物质的丰裕,却可能忽视了心灵的滋养,在这样的时代背景下,重提“熏陶”显得尤为重要,它提醒我们,在快节奏的生活中,要为自己留出一片宁静的精神空间,去品读一本好书,去聆听一首完整的交响乐,去走进大自然感受生命的脉动,这不仅是对个人精神世界的守护,更是对整个社会文化根基的夯实。

熏陶是一种深沉而持久的教育艺术,它塑造的是人的“根”与“魂”,它如春雨,无声无息,却能滋润万物,催发生机;它如醇酒,时间愈久,香气愈浓,让我们都成为熏陶的受益者、营造者和传承者,于无声处,积蓄力量,静待生命那声震撼灵魂的“惊雷”。