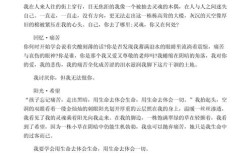

“学”与“议”的思辨:从汲取到创造的跃迁

在人类认知世界的漫长旅程中,“学”与“议”是两个不可或缺的核心环节。“学”,是向内求索,是知识的汲取与积累,是站在巨人的肩膀上眺望远方;“议”,是向外碰撞,是思想的交锋与升华,是在众人的交流中点亮心灯,二者看似路径不同,实则互为表里,共同构筑了通往真理与创造的阶梯,真正的智慧,始于“学”,成于“议”,终于“行”。

“学”为基:万丈高楼平地起

“学”是“议”的基石与前提,没有广博而深入的“学”,任何“议”都将是无源之水、无本之木,沦为空谈。

“学”提供“议”的素材与论据,一个胸无点墨的人,纵有滔滔不绝的口才,其言论也往往是言之无物、空洞乏味的,只有通过系统性的学习,我们才能掌握事实、数据、理论、案例等,为“议”提供坚实的支撑,正如一位建筑师,必须先学习材料力学、结构设计,才能绘制出安全可靠的蓝图,同样,一位评论家,必须先深入研读作品、了解时代背景,才能做出鞭辟入里的分析。

“学”塑造“议”的深度与广度,学习的广度决定了我们看待问题的视野,而学习的深度则决定了我们分析问题的能力,通过跨学科的学习,我们能够打破思维定势,从不同角度审视同一议题,从而提出更具包容性和创新性的观点,要讨论“人工智能对伦理的挑战”,不仅要懂技术,更要学习哲学、社会学、法学,才能构建起一个立体、全面的论证框架。

“学”是“议”的蓄力阶段,它要求我们沉下心来,博览群书,勤于思考,为未来的思想交锋做好最充分的准备。“学”得越深,根基越牢,日后“议”起来才能底气十足,掷地有声。

“议”为翼:疑义相与析,智慧共生长

如果说“学”是知识的输入,议”就是思想的输出与加工,它将静态的知识激活,使其在碰撞中产生新的火花。

“议”是检验“学”的试金石,我们通过学习获得的知识和观点,是否正确?是否全面?只有在“议”的过程中,通过他人的质疑、补充和反驳,我们才能发现自己认知上的盲点和逻辑上的漏洞,古人云:“独学而无友,则孤陋而寡闻。”与他人的讨论,就像一面镜子,能照见我们思维的局限,这个过程,正是从“知其然”到“知其所以然”的深化过程。

“议”是催生新思想的催化剂,思想的进步,往往不源于一个人的闭门造车,而源于不同观点的激烈交锋,在“议”的过程中,不同的思想相互激荡、取长补短,可能催生出全新的理论或解决方案,科学史上的许多重大突破,如哥白尼的“日心说”与托勒密“地心说”的论争,爱因斯坦与玻尔关于量子力学的著名辩论,都证明了“议”对于推动知识边界、实现范式转移的巨大作用,它让知识不再是静止的文本,而是流动的、不断生长的生命体。

“议”是“学”的升华阶段,它要求我们勇于表达,善于倾听,乐于接受挑战。“议”得越充分,思想越锐利,个人的认知和群体的智慧才能在交流中实现螺旋式上升。

学议结合:知行合一的智慧境界

“学”与“议”并非相互割裂的两个阶段,而是一个循环往复、螺旋上升的动态过程,真正的智者,必然是“学”与“议”的完美结合者。

“议”的成果可以引导新的“学”,在讨论中产生的新问题、新困惑,会成为我们下一步学习的方向和动力,一场关于“元宇宙”的讨论,可能会让你发现自己对区块链技术了解不足,从而促使你去主动学习,这种“以议促学”的模式,让学习更具针对性和目的性。

“学”与“议”最终要指向“行”,学习的目的不是为了囤积知识,讨论的目的不是为了争个输赢,我们要将“学”与“议”的成果应用于实践,去解决问题,去创造价值,无论是制定一项政策,还是开发一项技术,都需要先有扎实的“学”,再经过充分的“议”,最后才能形成科学可行的“行”。

我们应当将“学”与“议”视为一体两面,在学习中保持质疑和讨论的习惯,在讨论中不忘回归学习和反思的本源,我们才能避免成为“两脚书橱”,也能避免成为“夸夸其谈”的空想家,最终实现从知识到能力、从认知到创造的真正飞跃。

“学”与“议”是相辅相成、缺一不可的辩证关系。“学”是根,为“议”输送养分;“议”是翼,让“学”的思想翱翔,在这个信息爆炸、思想多元的时代,我们更应秉持“学”的谦逊与“议”的勇气,在知识的海洋中不断汲取,在思想的碰撞中不断成长,唯有如此,我们才能在纷繁复杂的世界中保持清醒的头脑,形成独立的见解,并最终用智慧去开创更美好的未来。

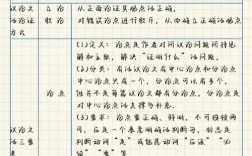

写作思路与技巧解析

-

明确中心论点:开篇即点明核心观点——“学”与“议”相辅相成,辩证统一,共同构成认知的闭环,这个论点清晰、有力,为全文奠定了基调。

-

设置分论点:主体部分采用了“总-分-总”的结构,设置了三个层层递进的分论点:

- “学”为基:强调“学”是“议”的基础,从提供素材和塑造深度两个层面展开。

- “议”为翼:强调“议”是“学”的升华,从检验知识和催生思想两个层面展开。

- 学议结合:将前两者结合,论述其动态循环关系,并最终指向“行”,使立意更高远。

-

运用论证方法:

- 比喻论证:将“学”比作“基石”、“蓄力”,将“议”比作“翅膀”、“催化剂”,将“学”与“议”的关系比作“一体两面”,使抽象的道理变得生动形象。

- 道理论证:引用古语“独学而无友,则孤陋而寡闻”、“疑义相与析”等,增强文章的文化底蕴和说服力。

- 举例论证:以建筑师、评论家为例说明“学”的重要性;以科学史上的辩论为例说明“议”的价值,例子虽不多,但典型且贴切。

- 对比论证:将“学”与“议”对比,将“有学无议”与“有议无学”的弊端进行对比,突出二者结合的必要性。

-

语言锤炼:

- 句式多变:长短句结合,排比句、对偶句的运用(如“始于‘学’,成于‘议’,终于‘行’”),使文章富有节奏感和气势。

- 词汇精准:使用“汲取与积累”、“交锋与升华”、“无源之水、无本之木”、“鞭辟入里”、“螺旋式上升”等成语和书面语,提升了文章的文采和格调。

希望这篇范文和解析能对您有所启发!