下面我将从谈话前的准备、谈话中的技巧、谈话后的跟进三个核心环节,并结合不同类型的谈话场景,为您提供一份详尽的指南。

第一部分:谈话前的准备

充分的准备是成功谈话的基础,切忌“即兴发挥”,否则容易偏离主题,甚至引发学生反感。

明确谈话目的

首先要清楚,这次谈话的核心目标是什么?

- 例行关怀/学业预警? (了解近况,预防问题)

- 处理突发事件? (如心理危机、冲突、违纪)

- 职业规划咨询? (探讨未来方向)

- 深度思想引导? (价值观、人生观探讨)

- 解决具体困难? (如家庭经济、人际关系、情感问题)

收集背景信息

“知己知彼,百战不殆”,谈话前尽可能多地了解学生情况:

- 档案信息: 基本信息、家庭背景、入学成绩、奖惩记录等。

- 学业情况: 近期成绩、课堂表现、与任课老师的互动。

- 行为动态: 宿舍关系、参与活动情况、近期是否有异常行为(如旷课、失眠、社交退缩等)。

- 信息来源: 班干部、室友、任课老师、家长的反馈等。

选择合适的环境与时机

- 环境:

- 首选: 辅导员办公室,私密、专业,有权威感。

- 次选: 安静的校园角落(如花园、长椅),适合轻松、非正式的谈话。

- 避免: 人来人往的公共场合(如食堂、走廊),会让学生感到不自在。

- 时机:

- 预约时间,尊重学生,避免突袭。

- 选择双方都有充足精力且不受打扰的时间段。

- 处理紧急事件时,则需立即行动。

准备谈话提纲

即使是自由谈话,也应有大致框架:

- 开场白(破冰): 如何开始,营造轻松氛围。

- 核心问题: 围绕目的设计关键问题,由浅入深。

- 观察要点: 注意学生的情绪、语言、非语言信号。

- 预期目标: 希望达到什么效果,学生能带走什么。

- 备选方案: 如果学生抵触或情绪激动,如何应对。

第二部分:谈话中的核心技巧

这是谈话的主体,考验辅导员的专业素养和共情能力。

建立信任关系(最重要的第一步)

- 真诚与尊重: 放下“老师”的架子,以朋友、长者的姿态平等交流,使用“我理解”、“你的感受很重要”等话语。

- 积极倾听:

- 身体语言: 身体微微前倾,保持眼神交流,点头示意。

- 不打断: 让学生完整表达,即使观点有误。

- 反馈式倾听: “所以你的意思是……对吗?” “听起来你当时感到很委屈,是吗?” 这表示你在认真听,并努力理解。

- 共情: 尝试站在学生的角度感受他们的情绪,而不是急于评判或给出建议,可以说:“如果我是你,我可能也会感到难过/焦虑。”

有效提问的艺术

好的提问能引导学生深入思考,而不是简单回答“是”或“不是”。

- 多用开放式问题:

- 避免: “你最近学习压力大吗?” (只能回答“是”或“否”)

- 多用: “能和我聊聊你最近的学习状态吗?” “你觉得自己在哪些方面遇到了挑战?”

- 探究式提问:

- “这件事发生的时候,你是怎么想的?”

- “你当时尝试过哪些方法来解决这个问题?”

- 引导式提问:

- “…会怎么样?” (帮助学生看到更多可能性)

- “对于你的困惑,你希望得到什么样的帮助?”

观察与解读非语言信号

学生的身体语言往往比语言更真实。

- 眼神: 闪躲可能代表不安、回避;直视可能代表坦诚或对抗。

- 姿态: 双臂交叉可能表示防御、抵触;身体放松表示信任。

- 表情: 皱眉、叹气、沉默都是重要的情绪信号。

- 语速与音调: 语速加快可能表示焦虑,音调降低可能表示沮丧。

给予反馈与建议的技巧

- 对事不对人: 批评行为,而非否定人格,不说“你这个人太懒了”,而说“我发现你最近经常迟到,是遇到什么困难了吗?”

- 具体化而非笼统: 不说“你要努力”,而说“我们可以一起制定一个每周的学习计划,先从每天背20个单词开始,你觉得怎么样?”

- 赋能而非包办: 辅导员是“脚手架”,不是“拐杖”,多问“你觉得可以怎么做?”,引导学生自己寻找解决方案,增强其自主性。

- 保密原则: 明确告知学生谈话内容的保密范围(涉及生命安全、违法违纪等除外),让学生敢于说真话。

第三部分:谈话后的跟进

谈话结束不代表工作的终结,后续的跟进同样至关重要。

总结与确认

- 简要总结: 用一两句话概括谈话的核心内容和达成的共识,确保双方理解一致。

- 明确行动计划: “我们刚才说好了,接下来一周你尝试每天去图书馆学习,我们周五下午再碰一下,看看效果如何?” 将口头承诺转化为具体行动。

记录与归档

- 做好谈话记录: 简要记录时间、地点、主题、学生状态、主要内容和后续计划,这既是工作留痕,也为下次谈话提供依据。

- 注意隐私保护: 记录应妥善保管,严格保密。

跟进与支持

- 及时跟进: 按照约定的时间或方式(如微信、电话、再次面谈)进行跟进,检查计划的执行情况。

- 提供资源链接: 如果学生的问题需要更专业的帮助(如心理咨询、法律援助),及时提供校内外资源信息,并协助对接。

- 持续关注: 对于情况较复杂的学生,应在一段时间内保持适度关注,观察其变化。

不同场景下的谈话侧重点

| 谈话场景 | 核心目标 | 关键技巧 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

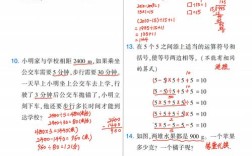

| 学业预警/挂科谈话 | 找出原因,重建信心,提供方法 | 数据分析(成绩单)、倾听困难、共同制定学习计划、链接学业帮扶资源 | 避免一味指责,多关注“为什么没学好”,而非“为什么考这么差”。 |

| 心理危机干预 | 确保安全,稳定情绪,提供支持 | 首要:保证人身安全,保持冷静,共情,耐心倾听,不评判,快速链接心理咨询中心或校医院。 | 这是最高级别的谈话,辅导员不是心理医生,重在识别和转介。 |

| 人际关系冲突 | 了解事实,促进沟通,化解矛盾 | 分别倾听双方(如果适用),引导换位思考,教授沟通技巧,鼓励面对面和解。 | 避免当“法官”,重在调解而非裁决。 |

| 职业规划咨询 | 自我探索,明确方向,提升能力 | 运用测评工具(如霍兰德),引导学生思考兴趣、能力、价值观,分享行业信息,鼓励实习实践。 | 避免替学生做决定,而是提供信息和工具,帮助他们自己做选择。 |

| 家庭经济困难 | 了解情况,核实信息,链接资源 | 表达关心,保护学生隐私,详细介绍奖、助、贷、勤、补等政策,帮助学生申请。 | 谈话时注意方式方法,避免让学生感到被施舍或标签化。 |

辅导员与学生谈话,本质上是一场以“育人”为核心的深度沟通,它需要辅导员具备“眼力”(观察)、“听力”(倾听)、“脑力”(分析)和“心力”(共情),通过专业的准备、技巧的运用和持续的跟进,每一次谈话都能成为照亮学生前行道路的一束光。