知足常乐:在物欲横流中守护内心的安宁

“知足常乐”,这四个字镌刻在中国文化的基因里,是先贤留给我们的智慧箴言,在当今这个被消费主义和成功学裹挟的时代,它似乎成了一种不合时宜的“老古董”,我们被教导要“永不知足”,要不断追求更高的职位、更亮的橱窗、更快的跑车,在这种集体焦虑的驱使下,“知足”被误解为不思进取、安于现状的懦弱,真正的“知足常乐”,并非放弃追求,而是一种深刻的智慧,一种在物欲横流中守护内心安宁的强大能力。

知足常乐是抵御无尽欲望侵蚀的坚固堤坝。

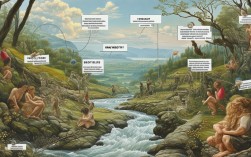

人的欲望如同一个永远无法填满的黑洞,若任其泛滥,终将吞噬我们所有的快乐,古希腊神话中的坦塔罗斯,因贪婪而触怒众神,被罚忍受永恒的饥渴,站在及颈的水中,头顶有果实累累的树枝,却无法饮水,无法进食,这则神话恰如其分地揭示了欲望的本质:它承诺幸福,却带来无尽的折磨,现代社会中,我们何尝不是另一个版本的坦塔罗斯?我们拥有了最新的手机,却羡慕着拥有更豪华汽车的人;我们住上了宽敞的公寓,却又向往着海边的别墅,每一次欲望的满足,都只是下一次欲望的序曲,而“知足”,则是在这无休止的循环中按下暂停键的智慧,它让我们懂得欣赏已经拥有的——健康的身体、温暖的亲情、真挚的友谊,这些金钱无法衡量的财富,才是幸福的真正基石,懂得知足,我们才能从欲望的奴役中解放出来,成为自己心灵的主人。

知足常乐是安放心灵、回归自我的精神家园。

现代社会节奏飞快,竞争无处不在,人们常常为了“更好”的未来而焦虑地奔走,却忘了停下来看看沿途的风景,我们用健康换取金钱,用陪伴换取事业,最终可能发现,我们拼命追求的东西,并非内心真正渴望的,所谓“身在福中不知福”,正是这种状态的写照,知足,是一种向内的审视,是与自我和解的过程,它让我们明白,幸福并非一个遥远的目标,而是一种当下的感受,当我们为清晨的第一缕阳光而感恩,为一顿家常便饭而满足,为一次与朋友的畅谈而快乐时,我们便抓住了幸福的本质,这种源于内心的平静与满足,是任何外在的物质都无法替代的,它让我们不再依赖外界的评价来定义自己的价值,从而建立起一个稳定而强大的精神内核,从容应对人生的风雨。

我们必须清醒地认识到,知足常乐并非不思进取、消极避世的借口。

将“知足”曲解为“躺平”,是对其深刻内涵的极大误读,真正的知足,是一种清醒的自我认知,它包含着对现状的接纳和对未来的审慎规划,它鼓励我们“止于至善”,即在力所能及的范围内做到最好,而不是盲目地与人攀比,陷入无意义的内耗,正如陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”,他并非放弃了对理想的追求,而是选择了一条更符合本心的人生道路,他的“知足”,是对官场黑暗的决绝,对田园生活的热爱,是一种更高层次的“进取”,知足常乐与积极进取并不矛盾,前者是心态,后者是行动,一个懂得知足的人,其目标更纯粹,行动更从容,因为他追求的是自我价值的实现,而非在世俗标准上超越他人。

知足常乐并非一种消极的妥协,而是一种积极的人生哲学,它是在认清生活真相后依然选择热爱生活的勇气,是在物欲洪流中保持清醒与独立的智慧,它教会我们,真正的富足,不在于拥有多少,而在于需求多少,在这个喧嚣浮躁的时代,我们或许更需要重温“知足常乐”这古老的智慧,学会欣赏当下,感恩拥有,从而在纷繁复杂的世界里,找到属于自己那份恒久而深刻的快乐与安宁。