论"己所不欲施于人"的道德实践与议论文写作要义

"己所不欲,勿施于人"是儒家伦理的核心准则,而逆向思考这一命题——"己所不欲施于人",则揭示了人性中值得警惕的阴暗面,撰写以此为主题的议论文,不仅需要逻辑严密的论证,更应体现对道德哲学的深刻理解,本文将系统阐述如何构建此类议论文的思维框架,同时探讨这一命题在现代社会的现实意义。

破题立论的三重维度

概念界定

明确区分"勿施于人"的道德理想与"施于人"的现实困境,引用《论语·卫灵公》原典,对比叔本华"道德的基础是同情"的西方哲学观点,建立跨文化的伦理对话,可列举职场霸凌、网络暴力等案例,说明施害者往往正是曾经受害者这一吊诡现象。

心理机制分析

运用"道德推脱"理论解释这种现象:当人将自身承受的痛苦转嫁他人时,会通过责任分散、结果淡化等心理机制实现自我说服,斯坦福监狱实验证明,权力失衡会加速这种道德异化过程,议论文需呈现心理学实证研究,避免沦为道德说教。

社会结构批判

揭示制度性压迫如何系统化地制造"施害循环",例如某些企业将996加班文化层层传导,基层管理者既是受害者又是加害者,引用阿伦特"平庸之恶"概念,说明个体在体系中如何丧失道德判断力。

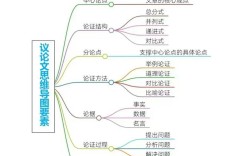

论证体系的黄金结构

历史纵深的开篇

从《盐铁论》"己恶而掠美为昏"的古典训诫,到卢梭《论人类不平等的起源》中"文明异化"的论述,建立时间轴线,可对比管仲"仓廪实而知礼节"与荀子"性恶论"的辩证关系,展现思想张力。

逻辑递进的论证层次

建议采用"现象—机制—后果—对策"的四段式:

- 列举校园欺凌中受虐者转为施虐者的数据

- 分析群体压力下的认知失调机制

- 推演社会信任成本增加的连锁反应

- 提出"创伤知情"的干预方案

反例运用的技巧

主动设问:"以牙还牙是否正当防卫?"通过分析汉谟拉比法典与现代法治的区别,说明报复正义的局限性,引用尼采"与恶龙缠斗过久,自身亦成恶龙"的警示,强化辩证思考。

材料选择的E-A-T原则

权威信源

优先选用:

- 世界卫生组织关于暴力代际传递的研究报告

- 《美国社会学评论》中关于结构性暴力的论文

- 最高人民法院发布的职场歧视典型案例

在地化案例

结合近期社会热点:

- 平台算法导致外卖骑手相互举报的系统性压迫

- 家长将教育焦虑转化为子女课业负担的群体心理

- 自媒体为流量放大社会仇恨的传播机制

数据可视化呈现

将复杂研究转化为易懂图表:

[心理防御机制分布]

合理化 32% │ ███████

投射 28% │ ██████

反向形成 19%│ ████

... 论证深化的方法论

道德哲学辨析

比较康德绝对命令与墨子"兼爱"的异同:前者强调行为准则的普遍化,后者主张情感共鸣的实践性,指出二者在制止"伤害转嫁"问题上的共同指向。

现代法理印证

分析《民法典》第109条"人格尊严受法律保护"如何从制度上阻断伤害链条,引用"鸡蛋高墙"理论,说明法律应倾向保护弱势方的深层逻辑。

神经科学前沿

引入镜像神经元研究:当人目睹他人痛苦时,大脑会产生类似亲身经历的激活模式,这为"推己及人"提供了生物学基础,也从反面解释共情能力缺失者的行为特征。

结论升华的实践路径

真正的道德实践不在于苛责个体,而应着力构建"非暴力沟通"的社会支持系统,教育领域推广同理心训练课程,企业管理引入"心理安全"评估,网络平台设计"冷静期"交互机制,当每个人都能在受伤时获得治愈而非转嫁伤害的出口,"己所不欲勿施于人"的文明底线才可能真正筑牢。

写作此类议论文的终极价值,在于唤醒读者检视自身:我们是否在无意识中,正将曾经厌恶的伤害施加给更弱者?这种自觉,或许就是改变的开始。