现代社会里,"忙"已成为多数人的生活常态,人们步履匆匆,时间被切割成碎片,这种状态引发一个重要议题:如何在高效运转中保持思考深度?议论文写作恰是梳理混沌、提炼观点的绝佳方式,当键盘敲下第一个字时,我们已开始与纷繁世界进行理性对话。

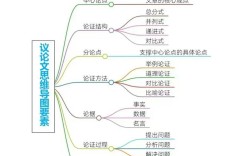

优秀议论文的核心在于构建严密逻辑体系,古希腊哲学家亚里士多德提出的三段论至今仍是论证基石:大前提确立普遍原则,小前提明确具体情境,结论推导必然结果,比如讨论"996工作制"时,可先确立"健康权是基本人权"的大前提,再提出"过度加班损害健康"的小前提,最终得出"必须规范加班制度"的结论,这种经典结构如同建筑钢架,使文章即使承载复杂观点也不失稳固。

但仅有骨架远远不够,血肉来自多元论证方法,比较论证能揭示事物本质差异:将唐代诗人李白的浪漫主义与杜甫的现实主义并列,文化价值判断自然显现,数据论证则赋予观点科学分量,引用世界卫生组织关于长期加班导致猝死率上升的统计,比空洞说教更具说服力,最打动人心的往往是寓言论证,《庄子》中"庖丁解牛"的故事,用十九年解牛数千头而刀刃如新的隐喻,生动阐释专注与效率的关系。

信息爆炸时代,观点碰撞产生思想火花,对待网络热议的"躺平"现象,可先呈现社会学家的阶层固化理论,再引入经济学家的劳动力市场分析,最后用存在主义哲学解读个体选择,这种多维度审视如同棱镜分光,使单一话题折射出丰富色彩,值得注意的是,批判性思维不是简单否定,而是如考古学家般层层剥离表象,当分析"碎片化阅读"时,既要指出其导致思维浅薄,也要承认其满足现代人获取信息效率的需求。

语言是思想的载体,精准表达需要特殊训练,动词选择决定论证力度,"证明"用于确凿证据,"表明"适合趋势推断,"反映"侧重现象关联,限定词使用体现思维严谨,讨论人工智能影响时,"可能取代部分岗位"比"将取代所有工作"更显理性,比喻能使抽象概念具象化,将社会比作高速列车,个体如同乘客,既享受速度红利也承受眩晕风险,复杂关系顿时清晰。

数字时代为议论文注入新特征,交互式论证开始显现价值,在探讨社交媒体影响时,插入实时舆情统计图表,读者可直观感受观点变化,跨文本论证日益重要,引用电影《黑镜》中科技异化情节,比纯理论阐述更具时代感,但要注意,网络热词使用需节制,"绝绝子"等情绪化表达会削弱论证严肃性。

写作本质是思维整理过程,当探讨"内卷"现象时,列出竞争加剧、收益递减等特征,再追溯教育资源配置不均的根源,最后提出评价体系改革建议,整个过程就是认知升级,法国作家福楼拜说:"写作是种生活方式",每天记录三个社会观察点,定期整理成论证素材,这种习惯能培养敏锐洞察力。

议论文写作存在常见误区,把个人经验当作普遍真理,用"我朋友加班猝死"论证所有加班制度不合理,就犯了以偏概全错误,情绪化表达也影响说服力,通篇感叹号的文章难以引发理性共鸣,另一个陷阱是论证不彻底,提出"应增加公共假期"却不说明具体实施方案和经济成本核算,观点就缺乏现实根基。

提升论证质量有具体方法,苏格拉底式提问法层层深入:什么是真正的效率?忙碌等于高效吗?量化标准是否合理?这种自我诘问能完善逻辑链条,矩阵分析法也很有效,将时间管理四象限与马斯洛需求层次结合,能系统论证工作生活平衡问题,定期研读《经济学人》等优质评论,注意其如何用数据支撑观点,这种学习比单纯记忆写作技巧更有价值。

在这个每分钟产生50万条推文的时代,深度思考成为稀缺能力,议论文写作不是应试技巧,而是对抗思维碎片化的武器,当我们在文档前梳理观点时,其实是在进行一场缜密的思维健身,最终完成的不仅是一篇文章,更是认知世界的清晰框架。