别等议论文

议论文写作是学术与日常表达的核心技能,但许多人习惯拖延,总以为“以后再说”,掌握方法比等待灵感更重要,今天就来拆解议论文的写作逻辑,帮你摆脱犹豫,快速成文。

明确论点:从模糊到清晰

论点是议论文的灵魂,很多人写不下去,是因为论点含糊不清。“环保重要”太宽泛,改成“垃圾分类应纳入社区考核”就更具针对性。

方法:

- 提问法:针对话题连续追问“为什么”“怎么做”。“为什么年轻人不愿生育?”可衍生出“政策支持不足”“经济压力大”等子论点。

- 对立筛选:列出正反观点,选择证据更充分的一方。“网络匿名利大于弊”vs“弊大于利”,通过数据对比确定立场。

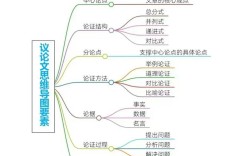

结构为王:逻辑决定说服力

松散的文章像一盘散沙,经典的三段式(引言-论证-只是基础,高手会用进阶结构:

金字塔模型

- 顶层:核心论点

- 中层:分论点(每段一个)

- 底层:案例、数据、引用

论证“短视频应限制青少年使用”:

- 分论点1:影响专注力(哈佛研究:连续观看20分钟短视频后,注意力下降40%)

- 分论点2:扭曲价值观(某平台调查:30%青少年模仿危险动作)

驳论式结构

先预设反方观点,再逐条反驳。“有人说‘AI写作缺乏创意’,但事实上,AI能提供人类忽略的关联性(如《纽约客》用AI辅助分析历史数据)。”

证据选择:质量胜过数量

堆砌资料不如精准打击,避免用“据统计”“有人说”等模糊表述,优先选择:

- 权威机构数据:WHO、国家统计局等

- 学术论文:引用DOI编号提升可信度

- 经典案例:如“孟晚舟事件体现国际法博弈”比泛泛而谈更有力

陷阱提醒:

- 过时数据(如用2020年前的人口统计谈当前生育率)

- 孤证不立(单一案例需配合大样本研究)

语言打磨:理性与感染力并存

冷冰冰的论述难引起共鸣,但过度抒情会削弱说服力,平衡点在于:

- 动词>形容词

弱表达:“非常有害”→ 强表达:“破坏神经元发育”(具体行为+专业术语)

- 比喻的妙用

将“经济内循环”比作“人体自我供血”,复杂概念瞬间可视化。

高频误区破解

- “字数不够,例子来凑”

案例需服务论点,而非填充篇幅,删除与主线无关的枝节。 - “开头必须华丽”

引用名言≠有效开场,可直接抛出矛盾:“当我们在讨论‘双减’时,80%的家长忽略了课后服务的缺失。”

从写到改:冷眼旁观

写完立即修改易陷入自我陶醉,建议:

- 朗读法:不通顺的句子90%存在逻辑断层。

- 反向验证:假设自己是反对者,能否找到漏洞?

议论文不是“想清楚再写”,而是“写着写着才清晰”,当你纠结“是否完美”时,有人已写完三稿,真正的差距不在文采,在于是否愿意写下第一个标点。

写作如铸剑,千锤百炼才能锋芒毕露,放下对“准备充分”的执念,此刻的键盘敲击声,就是最好的起跑信号。