议论文写作的核心逻辑与实战技巧

议论文的本质是思想的交锋场,而非华丽辞藻的堆砌,真正优秀的议论文应当像手术刀般精准,既能剖开问题本质,又能缝合逻辑漏洞,对于写作者而言,掌握议论文的写作方法不仅关乎应试得分,更是培养批判性思维的重要途径。

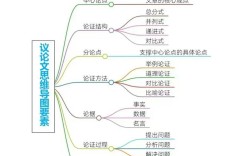

议论文的骨架:论点、论据、论证

议论文的三大核心要素构成其基本框架,缺一不可。

-

论点的提炼:从模糊到清晰

论点是整篇文章的灵魂,必须明确、可辩、有价值,常见误区是论点过于宽泛,科技改变生活”,这类表述缺乏针对性,更优的写法是“人工智能在医疗诊断领域的应用显著提升了早期癌症检出率”,具体且具备讨论空间。提升方法:

- 采用“领域+争议点”模式,如“短视频是否削弱了青少年的深度思考能力?”

- 避免绝对化表述,用“可能”“一定程度上”等词汇增加严谨性。

-

论据的选择:权威性与相关性并重

论据的质量直接影响说服力,低效论据包括个人经历、道听途说的案例,而高效论据则来自权威数据、学术研究或历史事件,讨论“996工作制的利弊”时,引用《柳叶刀》关于过劳死的研究数据,远比“我朋友的公司很累”更有力度。关键原则:

- 时效性:优先选择近5年的数据或案例。

- 多样性:结合统计数据、专家观点、典型案例,形成立体支撑。

-

论证的逻辑链:避免跳跃与谬误

许多文章失败于论证断裂。“吸烟有害健康,因此应该全面禁烟。”这一推论忽略了政策可行性、个人自由等中间环节,正确的逻辑应逐步展开:- 吸烟导致疾病(数据支撑)→ 疾病增加社会医疗负担(经济分析)→ 控烟政策需平衡健康与自由(辩证讨论)。

常见逻辑谬误:

- 以偏概全:用个别案例推导整体结论。

- 因果混淆:将相关性误认为因果关系。

结构优化:如何让文章层层递进

议论文的经典结构是“总—分—总”,但高手往往通过变体增强说服力。

-

递进式结构

按“现象→原因→影响→对策”展开,适合社会议题,例如讨论“躺平现象”:- 现象描述:青年群体中“低欲望”趋势。

- 原因分析:经济压力、职场内卷。

- 影响探讨:劳动力市场萎缩、消费降级。

- 解决建议:政策调节、企业管理制度优化。

-

对比式结构

通过正反论证凸显观点,电子阅读能否取代纸质书”:- 电子书优势:便携、容量大、互动性强。

- 纸质书价值:沉浸感、减少蓝光伤害。

- 二者互补而非替代。

-

破立结合

先驳斥错误观点,再树立自身立场,例如针对“学历无用论”:- 反驳“某富豪辍学成功”的幸存者偏差。

- 引用统计数据证明学历与收入的正相关性。

- 强调终身学习比单一学历更重要。

语言打磨:理性与感染力的平衡

议论文的语言需兼顾逻辑严谨与表达生动,避免陷入枯燥说教。

-

精准用词

- 避免模糊词汇如“很多”“大部分”,改用“占比72%”“超过三分之二”。

- 慎用绝对化表述,如“必然”“绝对”,改用“更可能”“倾向于”。

-

句式变化

- 长短句交错:长句用于复杂分析,短句用于强调结论。

- 设问引导思考:“如果技术无需伦理约束,克隆人是否应该被允许?”

-

修辞的克制使用

比喻、排比等修辞需服务于论证。“环保政策如同刹车系统,过快导致经济停滞,过慢则难阻环境恶化。”这一类比直观体现了政策平衡的重要性。

实战避坑指南

-

忌空泛议论

如“诚信很重要”这类命题,需落地到具体场景:商业欺诈的代价、学术造假的连锁反应。 -

忌情感泛滥

议论文以理服人,过度抒情会削弱逻辑性,伟大的科学家们呕心沥血……”,不如直接列举科研成果的社会价值。 -

忌忽视反方观点

预判反驳并回应能增强文章深度,例如主张“高考应取消英语”,需先承认“英语的工具性价值”,再论证“资源分配更应倾斜母语教育”。

从写作到思维:议论文的更高价值

真正优秀的议论文写作者,往往具备三种能力:

- 信息甄别力:在海量资料中筛选有效论据。

- 逻辑拆解力:将复杂问题分解为可论证的单元。

- 共情说服力:站在读者立场设计论证路径。

写作的本质是思考的显性化,当你能用文字清晰表达观点时,意味着你已真正理解了问题。