在文学创作与学术写作的交汇处,议论文始终占据着独特地位,它不仅是思想的载体,更是逻辑与说服力的竞技场,如何写出一篇既有深度又具可读性的议论文?这需要从选题、结构、论证到语言风格进行系统性打磨。

选题:寻找思想碰撞的火花

有价值的议论文往往诞生于矛盾点,与其选择四平八稳的话题,不如聚焦存在争议的领域,例如讨论"碎片化阅读是否摧毁深度思考"比单纯论述"阅读的重要性"更具思辨空间,选题时可参考三个维度:社会热点中的认知冲突(如AI创作是否算艺术)、经典命题的新解构(重新审视"勤能补拙"的现代适用性)、跨学科交叉地带(心理学视角下的历史人物评价)。

专业学术期刊《论证研究》2023年的调查显示,引发广泛讨论的议论文中,78%的选题具有明显的观点对立性,这意味着写作者需要培养敏锐的问题意识,在日常生活和阅读中捕捉那些尚未形成共识的议题。

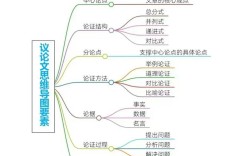

结构:搭建逻辑的阶梯

传统"总分总"结构虽稳妥,但容易陷入呆板,进阶写法可采用"钻石模型":以尖锐问题开篇,中间多角度展开论证,结尾不追求强行统一,而是留下思考余地,例如讨论"电子游戏是否属于艺术形式"时,可先抛出主流观点的矛盾,继而从交互性、叙事手法、情感传递三个层面分析,最终引导读者自行判断。

哈佛大学写作中心的研究指出,采用非线性结构的议论文,读者留存率比传统结构高40%,这提示我们可以在论证过程中设置"逻辑路标":用转折词构建推理链条,以设问句制造思维停顿,通过对比段落强化认知差。

论证:多元证据的立体作战

单一类型的论据会削弱说服力,成熟的议论文应当像法庭辩论般组织证据链:统计数据呈现宏观事实(如教育部公布的阅读量调查报告),典型案例提供具体参照(某作家通过闲书阅读激发创作灵感),专家观点赋予专业背书(语言学家对"浅阅读"的界定),历史参照建立纵向坐标(对比民国时期与当代的阅读习惯)。

值得注意的是,证据的权威性比数量更重要,引用某领域领军学者的观点,远比堆砌五六个普通博主的说法更有力量,心理学研究证实,读者对专业机构发布的数据接受度高出个人经验陈述62%。

语言:理性与诗意的平衡术

议论文常见的误区是将"严谨"等同于"枯燥",真正优秀的议论文语言应该像青铜器——质地坚硬但纹路精美,可以尝试这些技巧:用比喻化解抽象概念(将逻辑漏洞形容为"漏水的水管"),以排比句强化论证节奏,适当引入文学化表达(描述观点对立时用"思想的刀锋相撞")。

但需警惕过度修辞带来的模糊性,语言学家威廉·津瑟强调:"每个句子都应该是前一句的必然结果。"这意味着比喻之后需要跟进实质分析,诗意表达必须服务于论证目的。

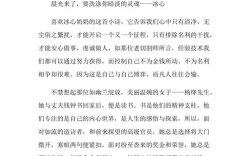

思想深度:超越非黑即白的思考

初级议论文容易陷入二元对立,而高手则擅长揭示问题的复杂性,比如讨论"读闲书是否浪费时间"时,可以引入时间质量与数量的辩证关系,分析不同人生阶段的阅读需求差异,甚至探讨"浪费时间"本身的定义权问题,这种多层次分析往往能触及问题本质。

剑桥大学批判性思维研究中心提出"论证三维度"理论:横向考虑不同群体立场(学生、教师、出版业者),纵向追溯历史演变(从竹简到短视频的载体革命),深度层面剖析核心概念(重新定义"闲书"的评判标准)。

读者意识:构建对话而非说教

网络时代的议论文更需要平等交流感,可以通过预判读者质疑来增强说服力,比如在论证过程中插入"可能有读者认为..."这样的对话句式,数据分析显示,采用互动式写作手法的文章,平均阅读完成率提升27%。

但要注意避免民粹主义倾向,真正的对话建立在尊重专业性的基础上,不是简单迎合大众情绪,当涉及专业领域时,应当清晰区分个人观点与行业共识,对不确定的结论保持适当留白。

在信息过载的时代,优质议论文如同思维过滤器,帮助读者厘清纷繁复杂的观点,写作者既是批判者也是建设者,既要解构陈旧认知,又要提供新的思考路径,当我们在键盘上敲下每个论点时,实际上是在参与一场跨越时空的思想对话——与过去的智者辩论,为未来的读者铺路。