议论文作为思想交锋与逻辑表达的载体,历来是名家锤炼语言、传递洞见的舞台,从鲁迅的犀利批判到培根的理性思辨,经典著作不仅展现思想深度,更成为写作范本,掌握议论文写作精髓,需从经典中汲取三种核心能力:观点锻造、结构驾驭与语言淬炼。

观点锻造:思想的锐度决定议论的力度

名家议论文最显著的特征在于观点的独创性,梁启超在《少年中国说》中提出"少年智则国智"的论断,将个体成长与国家命运建立逻辑关联,这种视角突破传统忠君叙事的窠臼,写作时应避免泛泛而谈,需通过三个步骤构建观点:

- 问题锚定:如王小波在《沉默的大多数》中聚焦"话语权"这一社会症结,将抽象概念转化为可讨论的具体议题。

- 价值判断:胡适《容忍与自由》阐明"容忍比自由更重要"的逆向思维,在矛盾关系中确立立场。

- 现实映射:龙应台《中国人,你为什么不生气》将公民意识缺失现象与日常生活细节结合,使观点具象化。

当代写作常陷入"观点稀释"误区,用大量案例堆砌替代核心判断,对比钱钟书《论快乐》中"快乐在人生里好比引诱小孩吃药的方糖"的比喻,可见精准的意象化表达能使抽象哲理瞬间可感。

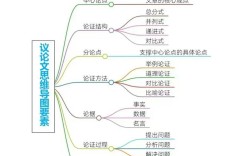

结构驾驭:逻辑脉络是思想的骨架

培根《论读书》采用"用途-方法-警示"的三段式结构,这种"总分总"框架至今仍是议论文黄金模板,但机械套用会导致文章僵化,真正的高手擅长在规范中创造变奏:

- 悬链式结构:鲁迅《论"费厄泼赖"应该缓行》先破后立,通过连续反驳自然导出结论,形成逻辑张力。

- 螺旋递进:朱光潜《谈美》从审美现象到美学本质,层层剥笋般深化主题。

- 对比架构:王蒙《论"费厄泼赖"应该实行》故意与鲁迅形成时代对话,通过结构呼应增强思辨性。

移动互联网时代更需注重"认知节奏"控制,研究表明,读者注意力集中时长已缩短至8秒,可借鉴李敖"五段式"技巧:首段结论前置,中间三段分别用历史案例、数据举证、反例辩驳,末段升华主题,这种结构既符合碎片化阅读习惯,又保持论证完整性。

语言淬炼:修辞是思想的战衣

闻一多《最后一次讲演》中"正义是杀不完的"等短句如鼓点般有力,展现议论文语言的爆发性,但华丽辞藻不等于说服力,需根据语境选择语言策略:

- 学术性议论:如费孝通《乡土中国》用"差序格局"等术语构建理论体系,但通过水波纹比喻消解概念艰涩。

- 大众化表达:柏杨《丑陋的中国人》故意采用口语化调侃,使批判更易引发共鸣。

- 意象化论证:周国平《守望的距离》用"精神家园"等诗意表述软化哲学思考的硬度。

特别警惕"术语依赖症",好的议论文应如吕叔湘《语言的演变》所示,能用"文言像旧礼服,白话像工作服"这类生活化类比,将专业认知转化为大众语言,当代新媒体写作中,可适当运用"数据可视化"技巧,将统计数字转化为"每3个成年人中有1人缺乏逻辑思维"等具象表述。

经典重构:让传统智慧照进现实

重读《劝学篇》会发现,荀子"不积跬步无以至千里"的论述,本质上是在讨论知识付费时代如何对抗焦虑,议论文写作的终极考验,在于将经典论述转化为解决当下问题的思维工具:

- 用梁启超《敬业与乐业》的职业观分析"躺平"现象

- 以胡适《多研究些问题》的方法论审视网络舆论战

- 借鉴顾炎武《日知录》的札记体应对信息碎片化

数字时代更需要回归议论文本质——如钱穆《国史大纲》所示,真正有力的议论必然建基于"温情与敬意",当算法推荐制造信息茧房时,议论文作者应当成为打破认知边界的破壁人。

站在巨著肩头写作,不是简单模仿句式结构,而是习得思维方法,当你能用鲁迅解剖国民性的刀法分析元宇宙热潮,以培根实验哲学的精神验证双减政策,才算真正领悟议论文写作的现代性转化,好文章从不是语言的排列组合,而是思想在纸上的显影。