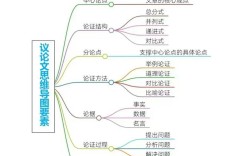

议论文写作的核心在于通过逻辑论证传递观点、影响读者并推动思考,优秀的议论文不仅需要清晰的结构和有力的论据,更应体现作者的专业性与思想深度,以下从写作本质、核心要素与实用技巧三个维度展开探讨。

议论文的本质功能

-

思想交锋的载体 议论文是人类理性对话的高级形式,古希腊哲学家通过辩论探索真理,现代学术研究依靠论文推进认知,这种文体将碎片化观点转化为系统化论述,使不同立场能够在逻辑框架内碰撞,苏格拉底的"产婆术"便展现了如何通过问答式议论引导对方发现认知漏洞。

-

认知升级的工具 有效的议论文写作能重构作者的思维模式,当尝试用证据支撑观点时,写作者会自然经历"观点-质疑-修正"的螺旋上升过程,心理学研究显示,书面论证比口头辩论更能促进深度思考,因书写过程迫使大脑进行更严谨的信息加工。

-

社会共识的构建器 公共领域的议论文直接影响社会思潮,梁启超《少年中国说》以严密论证唤醒国民意识,罗尔斯《正义论》通过哲学论证重塑当代政治话语,这种文体将个人见解转化为可公共讨论的命题,是文明社会不可或缺的沟通媒介。

优质议论文的黄金三角

-

论点体系构建 核心论点应具备可辩论性,避免绝对化表述,采用"金字塔原理"构建论点群:顶层为主论点,中层为3-5个分论点,基层为具体论据,例如讨论"电子阅读利大于弊"时,可分设"获取效率""知识成本""环保价值"三个维度展开。

-

证据链的锻造 权威数据:世界银行、国家统计局等机构发布的年度报告 学术研究成果:知网收录的核心期刊论文结论 典型案例:具有普遍代表性的社会事件 历史文献:经过时间检验的经典著作 注意区分事实性证据与观点性引述,前者用于支撑论点,后者适合作为讨论起点。

-

逻辑防线的建立 识别常见逻辑漏洞: 因果倒置(将相关性误作因果性) 虚假两难(简化复杂问题为二元选择) 诉诸情感(用情绪替代论证) 建议绘制"逻辑路线图",标注每个论证环节的支撑强度,确保推理链条完整。

提升说服力的实战策略

-

受众分析矩阵 根据读者群体调整论证策略: 专业读者:侧重学术规范与理论深度 普通公众:多用生活化类比与可视化数据 决策者:突出解决方案与效益分析 可建立读者画像,预判可能存在的质疑点并前置回应。

-

修辞的精准运用 学术写作中适度使用修辞能增强表达效果: 隐喻:将抽象概念具象化(如"信息茧房") 排比:强化论证节奏("不是...不是...而是...") 设问:引导读者思维路径 避免过度修饰,保持理性基调。

-

结构创新范式 突破传统"三段式"的写作框架: 问题树结构:先呈现现象,逐层剖析根源 沙漏模型:从具体案例切入,上升至理论高度,再回归实践 对话体议论文:虚拟不同立场者的辩论过程

数字时代的议论文进化 搜索引擎优化与学术严谨的平衡: 关键词布局:核心术语自然融入正文,保持5%左右密度 文献引用:优先选择DOI编码的学术资源 E-A-T原则体现: 专业性(Expertise):展示领域知识深度 权威性(Authoritativeness):引用权威信源 可信度(Trustworthiness):标注数据来源与更新时间

写作终归是思维的显影过程,当我们在键盘上敲击每个论据时,本质上是在进行思想的自我淬炼,好的议论文应当像精密仪器,既有严谨的内部构造,又能解决现实问题,法国思想家帕斯卡尔说过:"真正的雄辩在于指出什么是真实的。"这或许就是议论文写作的终极追求——不是战胜对手,而是呈现真相。