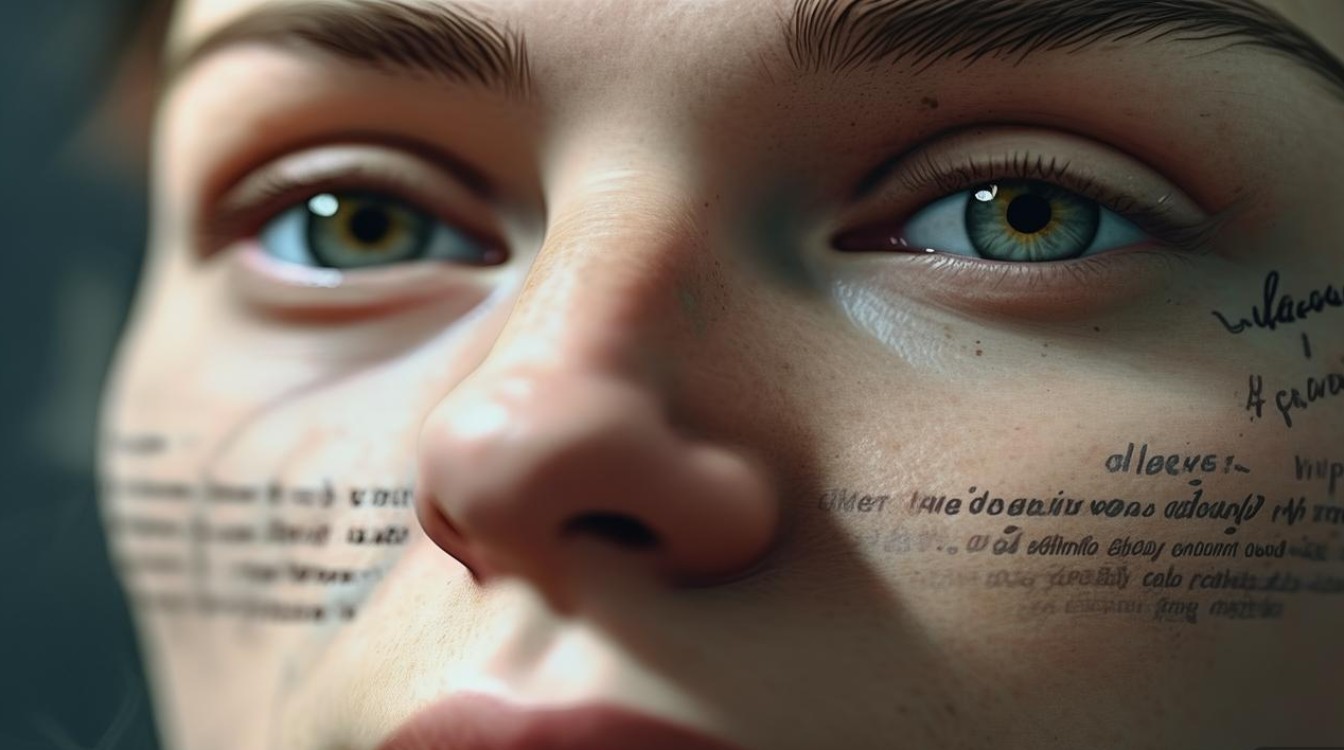

脸与面:论内在之质与外在之相

汉字博大精深,一字之差,意蕴万千。“脸”与“面”,二者皆为颜面,却常被赋予截然不同的文化内涵与价值指向。“脸”关乎本真与尊严,是内在品质的直接映射;“面”则关乎体面与声誉,是外在评价的综合体现,在纷繁复杂的社会交往中,如何平衡“脸”与“面”,成为一门关乎个人立身处世的大智慧。

“脸”者,颜之本也,立身之基。

“脸”的本义是物理的面孔,但其引申义却深刻而庄重,我们常说“不要脸”,意指人丧失了基本的道德底线,不知羞耻,这里的“脸”,便是人格、尊严与良知的代名词,它是一个人内在品质的“晴雨表”,是诚实、正直、善良等美好品质的总和,一个有“脸”的人,或许其貌不扬,或许衣着朴素,但他的言行举止间流露出的真诚与坦荡,足以赢得他人的尊重,这便是“脸”的力量,一种源于内在的、不可被轻易剥夺的力量。

“脸”是安身立命的基石,它要求我们“正心诚意”,面对内心,无愧于心,古人云“吾日三省吾身”,省的正是自己是否失了“脸”,是否违背了做人的原则,无论是“士可杀不可辱”的悲壮,还是“人活一张脸,树活一张皮”的俗语,都彰显了“脸”在个人价值体系中的核心地位,它是一种自我约束,更是一种精神追求,守住一张“脸”,便是守住了一份人格的完整与精神的独立。

“面”者,颜之饰也,处世之术。

如果说“脸”是内在的“质”,面”便是外在的“相”。“面子”文化是中国社会乃至东亚文化圈中一个独特而复杂的现象,它关乎社会评价、公众形象和人际关系的和谐,一张有“面子”,意味着一个人在社会交往中获得了认可与尊重,其言行举止符合社会规范与期待,能够为自己和他人带来体面。

“面子”并非全然是贬义词,在恰当的语境下,它是一种润滑剂,是维系社会关系和谐的智慧,在商务谈判中给对方面子,是为了促成合作;在家庭聚会中给长辈面子,是为了体现孝道与尊重;在朋友交往中给彼此面子,是为了增进情谊,这种对“面子”的重视,本质上是对他人感受的体察,是对社会秩序的维护,当“面子”被异化,便成了虚荣与浮华的温床,为了“撑场面”而打肿脸充胖子,为了“保全面子”而文过饰非,甚至不惜牺牲原则与诚信,此时的“面”,便成了一副华而不实的面具,遮蔽了真实的“脸”,最终只会导致信誉扫地,人设崩塌。

内“脸”外“面”,相辅相成,方为至境。

“脸”与“面”并非天然对立,而是相辅相成、辩证统一的关系,一个理想的人生状态,应当是内有“脸”,外有“面”。

以“脸”为体,以“面”为用。 “脸”是根本,“面”是表现,没有坚实的“脸”作为支撑,再光鲜的“面”也只是空中楼阁,一推即倒,一个品行不端、内心空洞的人,即便暂时通过手段营造出虚假的“面子”,也终将因其“脸”上的污点而暴露无遗,反之,一个人如果只顾守住“脸”,而完全不顾及“面”,在社会中也可能处处碰壁,其高尚的品格无人知晓,其正直的言行也难以发挥应有的社会价值。

以“脸”塑“面”,以“面”显“脸”。 真正的“面子”,应当是“脸”的自然流露与升华,一个人内心坦荡、能力出众、品行端正,其“脸”上有光,其言行举止自然会得体大方,赢得他人的认可,从而获得真正的“面子”,这种“面子”,不是靠外在的粉饰得来的,而是由内在的“脸”的光辉所赋予的,它是一种“实至名归”的荣耀,而非“名不副实”的伪装。

在人生的旅途上,我们既要珍视自己的“脸”,守护那份源自内心的尊严与良知,做一个有原则、有底线的人;也要懂得经营自己的“面”,在人际交往中保持得体与尊重,做一个有情商、有智慧的人,关键在于分清主次,守住根本,切莫让对“面”的过度追求,扭曲了“脸”的本真;更不能因一时的“面子”之失,而输掉了一生的“脸面”,唯有内外兼修,表里如一,让“脸”的光辉照亮“面”的舞台,方能立身于世,行稳致远,赢得真正而长久的尊重与荣耀。