诗词:穿越千年的文化回响

在历史的长河中,有一种声音,它或如大江东去,豪迈奔放;或如小桥流水,婉约清丽,它不是简单的文字排列,而是中华文明最精粹的结晶,是流淌在每个炎黄子孙血脉中的文化基因,这,就是诗词,当我们吟诵“床前明月光”,我们触摸到的是游子思乡的孤寂;当我们高歌“大江东去”,我们感受到的是英雄失意的悲壮,诗词,不仅仅是文学史上的璀璨明珠,更是我们情感的共鸣、精神的家园与文化的密码。

诗词是情感的共鸣,是跨越时空的心灵对话。 人类共通的情感,在诗词中得到了最凝练、最深刻的表达,无论是李白“举头望明月,低头思故乡”的乡愁,还是杜甫“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的家国之痛;无论是李清照“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的闺怨,还是苏轼“但愿人长久,千里共婵娟”的祝愿,这些情感都超越了个体与时代的局限,成为我们共同的精神财富,在今天,当我们面对离别,依然会想起“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”;当我们身处逆境,依然会以“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”来自勉,诗词就像一座桥梁,连接起古人与今人的心,让我们在千百年后,依然能从那些文字中找到情感的慰藉与共鸣,确认自己并不孤单。

诗词是精神的家园,是安放灵魂的诗意栖居。 在这个快节奏、高压力的现代社会,人们常常感到精神的空虚与焦虑,而诗词,恰恰为我们提供了一片可以安放灵魂的净土,它教会我们如何欣赏自然,“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适,让我们在钢筋水泥的森林中找到片刻的宁静;它教会我们如何笑对人生,“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的豁达,让我们在人生的风雨中保持内心的平和与坚韧;它更教会我们如何坚守气节,“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间”的决绝,为我们树立了人格的标杆,诗词所蕴含的哲学思考与人生智慧,如同一剂良方,能够净化我们的心灵,提升我们的境界,让我们在纷繁复杂的世界中,找到属于自己的精神坐标与诗意栖居地。

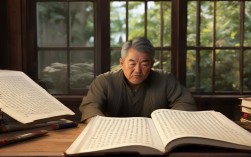

诗词是文化的密码,是传承民族基因的活化石。 一首诗词,不仅仅是一段文字,更是一个时代的缩影,一种文化的载体,从《诗经》的质朴纯真,到楚辞的浪漫瑰丽;从唐诗的气象万千,到宋词的婉约深沉,诗词的演变,本身就是一部微缩的中国文化史,通过诗词,我们可以窥见汉唐的雄浑气象,感受魏晋的风骨,领略宋代的雅致,诗词中蕴含的典故、意象、格律与审美,共同构成了中华民族独特的文化密码,它塑造了我们的民族性格,培养了我们的审美情趣,是我们文化身份最鲜明的标识,传承诗词,就是传承我们民族的记忆与根脉,让这颗文化的火种在新时代依然能够熊熊燃烧,照亮我们前行的道路。

诚然,有人会说,诗词是“阳春白雪”,已不适应现代社会的需求,事实恰恰相反,越是浮躁的时代,我们越需要诗词的沉静;越是功利的社会,我们越需要诗意的滋养,诗词不是博物馆里的陈列品,而是我们生活中不可或缺的精神养料,它赋予我们共情的能力,塑造我们健全的人格,更标识我们独特的文化身份。

让我们重拾诗词,在“春风得意马蹄疾”中感受喜悦,在“断肠人在天涯”中体会悲凉,在“会当凌绝顶”中追求卓越,让这穿越千年的文化回响,在我们心中激荡,成为我们面对世界、认识自我、走向未来的永恒力量。