黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明——论顾城诗歌的矛盾与宿命

在中国当代诗歌的璀璨星空中,顾城无疑是一颗独特而耀眼的流星,他以孩子般纯净的视角,构建了一个晶莹剔透的“童话世界”;却又在最灿烂的年华,以一种极端暴力的方式亲手将其毁灭,他的一生,是诗歌与现实的剧烈碰撞,是理想主义者在尘世中的孤独挣扎与最终陨落,解读顾城,便是解读一个纯粹灵魂的悖论与宿命。

童话世界:纯粹与孤独的极致追求

顾城的诗歌,是其内心世界的直接映射,他笔下的世界,是一个远离尘嚣、未被世俗污染的“童话”,在这个世界里,一切都是原始的、纯粹的、充满生命力的,他用“眼睛”、“玻璃”、“天”、“海”等简单而透明的意象,构筑起一个澄澈的精神家园。

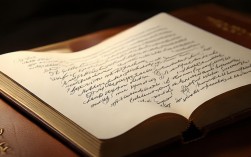

“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。”这句传世名作,堪称顾城诗歌精神的内核,它揭示了诗人最核心的生存姿态:即便身处黑暗与压抑的环境,也从未放弃对光明的执着向往,这里的“黑色眼睛”,既是时代赋予的沉重烙印,也是诗人用以审视世界的独特工具,它不是麻木的,而是充满渴望的,这种在逆境中坚守光明的精神,让他的诗歌超越了个人感伤,具有了普遍的象征意义,他像一座孤岛,在名为“现实”的茫茫大海中,固执地守护着“光明”这块精神飞地。

这种极致的纯粹也必然导向极致的孤独,顾城的世界是封闭的,他不信任成人社会的复杂与虚伪,只与孩童、自然以及自己内心的对话,他渴望的,是一个绝对纯净、没有一丝杂质的乌托邦,当现实世界无法满足这种近乎苛刻的要求时,孤独便如影随形,这种孤独不是无人理解的寂寞,而是一种与整个世界格格不入的疏离感,是理想主义者注定要背负的十字架。

现实崩塌:理想主义者的悲剧性坠落

如果说顾城的诗歌是其精神理想的“天国”,那么他的现实生活则是这个“天国”不断崩塌的现场,他试图将诗歌中的纯粹世界移植到现实中,这本身就是一场悲剧,他选择激流岛,与谢烨、英儿构建三人世界,正是这种“乌托邦实验”的集中体现,他渴望用爱与诗歌来建立一个没有规则、绝对自由的伊甸园,却忽略了人性本身的复杂、欲望的冲突以及现实的残酷。

当理想与现实发生剧烈冲突时,顾城选择了逃避而非调和,他的性格中带有一种孩子般的偏执与脆弱,无法承受现实的重量,这场“乌托邦实验”以最惨烈的方式收场——他用斧头砍死了妻子谢烨,然后自缢身亡,这一事件,震惊了整个文坛,也让人们不得不重新审视其诗歌背后那个脆弱、分裂的灵魂。

顾城的悲剧,是纯粹理想主义在现实土壤中必然遭遇的悲剧,他像一个长不大的孩子,要求世界按照他的童话剧本去运转,当剧本被无情撕碎,他无法承受理想破灭的巨大痛苦,最终选择用毁灭来对抗现实,他的死,是其个人悲剧的顶点,也成为了其诗歌最沉重、最令人扼腕的注脚,他用生命印证了那句诗:“你看云时很近,看我时很远。”现实与理想之间那道不可逾越的鸿沟,最终吞噬了他。

永恒回响:一个时代的文化符号与精神遗产

尽管顾城的人生以悲剧告终,但他的诗歌却穿越了时空,至今仍在读者心中回响,他的价值,不仅在于其诗歌的艺术成就,更在于他作为一个文化符号所承载的时代精神与人性探索。

顾城代表了一代人在特定历史时期的精神状态,他的迷茫、孤独与对光明的渴望,是“文革”结束后,许多青年知识分子内心世界的真实写照,他的诗歌,为那个压抑年代的人们提供了一处可以呼吸的精神出口,一种对抗虚无和绝望的方式。

顾城的故事促使我们反思艺术与人生的关系,一个伟大的艺术家,是否必须拥有完美的人格?诗歌的纯净,能否抵消现实的污浊?顾城用极端的方式提醒我们,艺术创作源于生命体验,而生命本身是复杂且充满矛盾的,我们既为他的诗歌之美而沉醉,也为他的人生之痛而悲悯,这种复杂的情感,正是其生命与作品交织的魅力所在。

当我们再次吟诵“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”时,我们依然能感受到那股不屈的力量,顾城虽然远去,但他所代表的那种永不熄灭的对理想的追求、对纯真的坚守,依然是我们这个时代所需要的,他的人生是一个警示,提醒我们理想需要现实的土壤来滋养;而他的诗歌则是一盏灯塔,指引着我们在纷繁复杂的尘世中,永远不要放弃寻找内心那片光明的勇气。

顾城,这位“黑夜中的孩子”,用他的生命和诗歌,为我们留下了一个永恒的谜,也留下了一束穿透黑暗的光。