高校辅导员能力提升专项培训方案

培训背景与目标

培训背景:

- 时代要求: 进入新时代,国家对高校思想政治工作提出了更高要求,强调“三全育人”、“五育并举”,辅导员作为学生思想政治教育和日常管理工作的组织者、实施者、指导者,其角色愈发重要。

- 学生特点: “Z世代”大学生思想活跃、个性鲜明、网络化生存特征明显,传统的管理方式面临挑战,要求辅导员具备更专业的沟通、引导和危机干预能力。

- 职业发展: 辅导员队伍专业化、职业化是必然趋势,系统化的培训是帮助辅导员明确职业路径、提升核心竞争力的关键。

培训目标:

- 政治引领目标: 强化辅导员的政治理论素养和党性修养,确保其成为学生成长路上的“引路人”。

- 能力提升目标: 全面提升辅导员的思想引导、心理疏导、学业指导、生涯规划、危机处理和新媒体应用等核心业务能力。

- 职业发展目标: 增强辅导员的职业认同感、归属感和幸福感,明确其职业发展方向,打造一支“政治强、业务精、纪律严、作风正”的高素质辅导员队伍。

培训对象

- 在职全体辅导员(包括新入职辅导员、资深辅导员、兼职辅导员)。

- 根据辅导员的不同发展阶段和需求,可设置“新手上路”、“能力提升”、“专家引领”等不同层级的培训模块。

培训时间与周期

- 集中培训: 每学年开学前或学期末,进行为期3-5天的集中封闭式培训。

- 日常培训: 每月安排1-2次,以工作坊、专题讲座、案例研讨等形式进行,时长约2-3小时。

- 线上学习: 利用学校网络学习平台,要求辅导员每学期完成一定学时的线上课程学习。

- 实践锻炼: 将培训贯穿于整个学年的工作实践中,鼓励辅导员参与专项课题研究、挂职锻炼等。

培训内容模块

应围绕辅导员的核心职责,构建“一个核心,六大模块”的体系。

核心:思想政治引领

- 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述、全国高校思想政治工作会议精神等。

- 形式: 专家报告、专题研讨、红色教育基地实践。

职业素养与角色认知

- 目标: 增强职业认同,明确角色定位,掌握工作方法。

- 辅导员的角色与使命: 从“保姆”到“导师”的角色转变。

- 职业道德与工作伦理: 保密原则、公平公正、关爱学生。

- 压力管理与情绪调节: 辅导员自身的心理健康维护。

- 法律法规与校纪校规: 《普通高等学校辅导员队伍建设规定》、《学生伤害事故处理办法》等。

- 形式: 经验分享会、案例分析、团体辅导。

思想政治教育与价值引领

- 目标: 创新思政教育方法,有效融入日常管理。

- 主题班会设计与实施技巧。

- 网络思政教育: 微信、微博、抖音等新媒体平台的内容创作与舆情引导。

- 理想信念教育: 与时俱进地开展爱国主义、集体主义、社会主义教育。

- “课程思政”融入能力: 如何在第二课堂中挖掘思政元素。

- 形式: 工作坊、新媒体实操、优秀主题班会观摩。

学生事务管理与指导

- 目标: 精通学生管理业务,提供精准化指导。

- 班级建设与班干部培养: 打造有凝聚力的班集体。

- 奖助贷补评优工作规范与技巧。

- 宿舍管理与社区文化建设。

- 学生权益维护与突发事件应对(校园安全、食品安全等)。

- 形式: 政策解读会、情景模拟、业务流程演练。

心理健康教育与危机干预

- 目标: 提升心理问题识别与初步干预能力,守好安全底线。

- 常见心理问题识别(如抑郁、焦虑、网络成瘾等)。

- 谈心谈话技巧: 如何与有困难的学生有效沟通。

- 危机事件处理流程: 自杀、意外伤害等事件的应急响应与上报。

- 心理危机干预的“三早”原则(早发现、早报告、早干预)。

- 形式: 专家讲座、角色扮演、危机处理桌面推演。

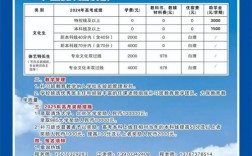

学业指导与生涯规划

- 目标: 帮助学生明确学习目标,规划未来发展。

- 新生学业适应与学习方法指导。

- 学风建设与学业困难学生帮扶。

- 职业生涯规划理论与工具(如霍兰德、MBTI等)。

- 考研、就业、创业政策解读与指导技巧。

- 形式: 经验交流会、生涯规划师培训、模拟面试活动。

党团建设与组织能力

- 目标: 强化学生党团组织的战斗堡垒作用。

- 发展党员工作流程与规范。

- 学生党支部“三会一课”与创新组织生活形式。

- 主题团日活动的策划与组织。

- 学生骨干(团学干部)的选拔、培养与使用。

- 形式: 党建工作坊、优秀学生支部案例分享。

培训方式与策略

- 理论讲授与案例分析相结合: 既有宏观理论指导,又有微观实例剖析。

- 专家引领与同伴互助相结合: 邀校内外专家、优秀辅导员进行指导,同时组织辅导员内部的经验分享和小组研讨。

- 线上学习与线下实践相结合: 利用线上平台进行知识普及,线下工作坊进行技能强化。

- 情景模拟与角色扮演相结合: 针对谈心谈话、危机处理等场景进行实战演练。

- 课题研究与成果展示相结合: 鼓励辅导员结合工作实际申报研究课题,培训成果以论文、案例集、工作手册等形式固化。

考核与评估

- 过程性考核(40%):

- 出勤率与课堂参与度。

- 线上课程学习完成情况。

- 小组讨论发言质量。

- 终结性考核(60%):

- 培训心得/工作反思: 提交一份结合培训内容的个人工作改进计划。

- 实践成果: 提交一个主题班会方案、一个谈心谈话案例、一份危机处理预案等。

- 结业考试/答辩: 对培训核心知识的掌握程度进行检验。

- 培训效果评估:

- 问卷调查: 培训结束后,收集辅导员对课程内容、讲师、组织安排的满意度。

- 行为评估: 培训后3-6个月,通过学生反馈、同事评价、工作业绩变化,评估培训效果。

- 长期跟踪: 将培训参与情况与辅导员的年度考核、评优评先、职称晋升挂钩,形成长效激励。

保障措施

- 组织保障: 成立由学生工作部(处)牵头,人事处、团委、心理健康中心等部门参与的培训工作领导小组,明确职责分工。

- 师资保障: 建立一支由校内外专家、党政领导、优秀辅导员、心理咨询师、生涯规划师组成的多元化、高水平师资库。

- 经费保障: 学校设立专项培训经费,用于专家聘请、场地租赁、资料印制、外出考察等,确保培训顺利开展。

- 制度保障: 将辅导员培训纳入学校师资队伍建设的整体规划,建立新任辅导员岗前培训、在岗辅导员定期轮训制度,并完善相关考核激励机制。

附件(可选):

- 年度培训日程安排表

- 培训师资推荐名单

- 学员满意度调查问卷(模板)

- 培训结业证书(模板)

此方案可根据学校的具体情况(如学校层次、学生特点、辅导员队伍现状)进行灵活调整和