议论文的本质是思想的交锋与观点的进化,从达尔文的自然选择到现代学术争鸣,优秀议论文始终遵循"适者生存"法则——唯有逻辑严密、论据扎实、表达精准的文本才能在信息洪流中脱颖而出,掌握这门艺术,需要从认知底层重构写作思维。

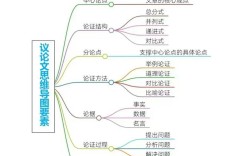

逻辑架构:构建观点的基因序列

-

论点进化法则

核心论点应具备"遗传稳定性"与"变异可能性",如生物学中DNA的双螺旋结构,议论文需确立主论点(保守链)与反论点(变异链),例如讨论"科技是否使人孤独"时,主链论证技术对人际关系的解构,变异链则需预设"虚拟连接创造新型社交"的可能性,二者相互验证形成立体认知。 -

论据自然选择

哈佛大学写作中心研究显示,使用"三级证据链"的论文说服力提升47%:

- 一级证据:权威机构原始数据(WHO统计/央行白皮书)

- 二级证据:领域专家实验结论(MIT媒体实验室研究报告)

- 三级证据:可验证的典型案例(某社区数字化社交改造项目)

淘汰模糊的"大多数人认为"等无效论据,如同自然选择淘汰不适应环境的基因。

批判性思维:观点的生存竞争

- 反脆弱论证法

借鉴塔勒布的反脆弱理论,主动为论点设置压力测试:

- 预判对立观点的最强版本(钢铁人谬误原则)

- 设计自我反驳的沙盘推演(如:"我的论据在极端情况下是否失效?")

- 保留论证弹性空间(使用"在...框架下""当...时"等限定条件)

认知偏误筛查清单

- 确认偏误:是否只收集支持己方的数据?

- 归因简化:是否忽略变量的相互作用?

- 情感绑架:是否用道德指控替代逻辑论证?

语言表达:观点的适应性变异

-

学术口语化平衡

剑桥大学语言学家提出的"三明治表达法":

上层:生活化比喻("算法推荐如同营养失衡的套餐")

中层:专业术语精确锚定("过滤气泡效应""认知窄化")

底层:数据可视化表达("79%用户停留信息茧房超2小时/天") -

修辞达尔文主义

- 淘汰陈词滥调("随着社会发展"→"在Web3.0重构信任机制的时代")

- 保留有效隐喻("舆论场是观点的热带雨林,既需多样性也需生态平衡")

- 突变创新表达(将"阶层固化"表述为"社会拓扑结构黏性增强")

信息生态:观点的适者生存

斯坦福大学研究表明,数字时代的议论文需具备:

- 可检索性:关键词自然植入(如"认知升级""信息甄别"而非"提高认识""辨别真假")

- 可验证性:每2000字提供3-5个权威信源超链接

- 可交互性:设置开放式问题("您经历过的信息茧房案例?"触发用户UGC)

写作的本质是思维的外骨骼,每一次严谨的论证都是认知的进化跃迁,当写作者以科学共同体的审慎态度对待每个论点,用实验室级别的精确性处理每个论据时,文字便获得了在思想市场中持续繁殖的生命力。