思考的艺术

议论文的本质是思想的交锋与逻辑的呈现,一篇优秀的议论文不在于堆砌华丽的辞藻,而在于能否通过清晰的思考构建有力的论点,并用严密的论证说服读者,写作只是思考的外化形式,真正的功夫在于思考本身。

论点:思考的结晶

论点是议论文的灵魂,它直接体现作者的思考深度,好的论点应当具备三个特征:明确性、争议性、价值性。

- 明确性:论点必须清晰具体,避免模糊表述。“科技发展对社会有影响”过于宽泛,而“人工智能将重塑劳动力市场结构”则更具针对性。

- 争议性:论点应当有讨论空间,而非公认事实。“吸烟有害健康”是常识,但“电子烟是否比传统香烟更安全”则值得探讨。

- 价值性:论点应对读者有启发意义,能引发思考或指导实践,讨论“短视频是否削弱深度阅读能力”比泛泛而谈“短视频的利弊”更有价值。

思考论点的过程,本质上是不断追问“为什么”和“怎么样”,从“环境保护很重要”到“碳税政策能否有效减少工业排放”,思考的层次便从泛泛而谈转向具体分析。

论证:思考的逻辑化

论点需要论证支撑,否则只是观点陈述,论证的核心是证据与逻辑,二者缺一不可。

证据的选择

证据包括数据、案例、权威观点等,但并非所有证据都同等有效,思考证据时需注意:

- 相关性:证据必须直接支持论点,讨论“远程办公提升效率”时,引用员工满意度调查就不如生产率对比数据有力。

- 可信度:优先选择权威来源,如学术研究、政府报告,而非自媒体推测。

- 时效性:科技、社会类议题尤其需要最新数据,十年前的案例可能已不适用。

逻辑的严密性

常见逻辑谬误会削弱论证力度,

- 以偏概全:用个别案例推导普遍结论,如“某明星学历低却成功,说明读书无用”。

- 因果混淆:将相关性误认为因果关系,如“冰淇淋销量增加与溺水事故同步上升,因此冰淇淋导致溺水”。

- 诉诸情感:用情绪化语言替代理性分析,比如仅用“可怜”“可悲”评价对立观点。

思考论证时,可采用“金字塔原理”:先提出核心论点,再分层展开分论点,最后用证据填充每一层,论证“城市化应优先发展公共交通”,可分解为经济效率、环境效益、社会公平三个维度,分别提供数据和案例。

反驳:思考的辩证性

真正的思考必须包含对反方观点的审视,预判并回应潜在质疑,能让论证更具说服力。

识别对立观点

主动寻找与论点相左的证据或逻辑,主张“双减政策利大于弊”时,需承认“部分教培从业者失业”的负面影响,而非回避。

有效反驳策略

- 让步反驳:先承认对方部分合理性,再指出其局限性。“尽管自由市场能优化资源配置,但教育公平需要政策干预。”

- 逻辑拆解:揭示对立观点的前提错误或证据缺陷,如反驳“全球化导致失业”,可指出技术进步才是主因。

- 替代方案:提出更优解,若反对“禁止燃油车”,可论证“混动过渡+充电基建”的可行性。

思考的反驳环节,本质是自我质疑的过程,通过不断挑战自己的观点,才能打磨出经得起推敲的论证。

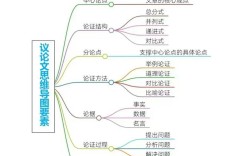

结构:思考的呈现方式

清晰的逻辑需要匹配合理的结构,议论文的经典框架是“引言—论证—,但具体段落安排需服务于思考的展开。

思考的起点

- 背景引入:用现象、数据或问题吸引注意,如“2023年全球人工智能投资超千亿美元,但其伦理争议从未停歇”。

- 论点陈述:直接亮明核心观点,避免铺垫过长。“人工智能监管应聚焦算法透明度,而非简单限制发展。”

主体:思考的展开

- 并列式:分论点平行推进,讨论“纸质书优于电子书”,可分列阅读深度、健康影响、收藏价值等维度。

- 递进式:层层深入,分析“社交媒体焦虑”,可从现象描述到心理机制,再至解决方案。

- 对比式:正反论证,主张“大学应取消英语必修”,需同时呈现支持与反对论据。

思考的升华

避免简单重复论点,可尝试:

- 展望延伸:提出未解问题或未来方向。“如何平衡AI创新与隐私保护,将是下一个十年的关键课题。”

- 行动呼吁:引导读者实践思考。“减少塑料使用,不妨从自带咖啡杯开始。”

语言:思考的精准表达

思考的深度需通过语言准确传递,议论文语言应追求简洁、精确、客观。

-

避免模糊词

- 弱化表述:“某种程度上”“或许”会削弱论点力度。

- 绝对化表述:“绝对”“永远”易遭反驳,除非能完全证明。

-

慎用修辞

比喻、排比等适用于散文,但议论文中过度使用会分散逻辑焦点。“教育如灯塔”是诗意表达,而“教育通过知识传递提升社会流动性”才是论证语言。 -

主动语态优先

“研究表明”比“据研究显示”更直接;“我们应关注”比“关注是被需要的”更清晰。

思考是写作的根基

议论文的优劣,最终取决于思考的质量,堆砌辞藻而缺乏洞见的文章如同无根之木,看似繁茂实则空洞,与其急于动笔,不如花时间厘清问题、审视证据、预判反驳,当思考足够深入,文字自然水到渠成,写作技巧可以学习,但独立思考的能力必须通过持续练习与自我挑战来培养。